Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

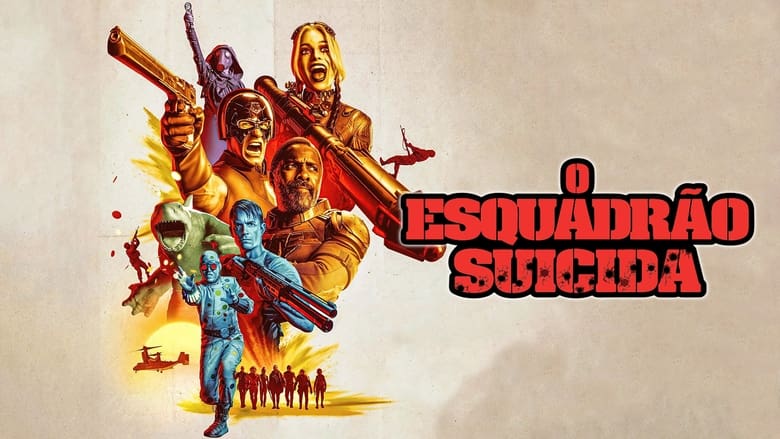

- Start 05.08.2021

- 132 Min ActionAbenteuerKomödie

- Regie James Gunn

- Drehbuch James Gunn

- Cast Michael Rooker, Viola Davis, John Ostrander, Joel Kinnaman, Nathan Fillion, Jai Courtney, Flula Borg, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Margot Robbie, Stephen Blackehart, Steve Agee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Fernando Martinez

×