Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

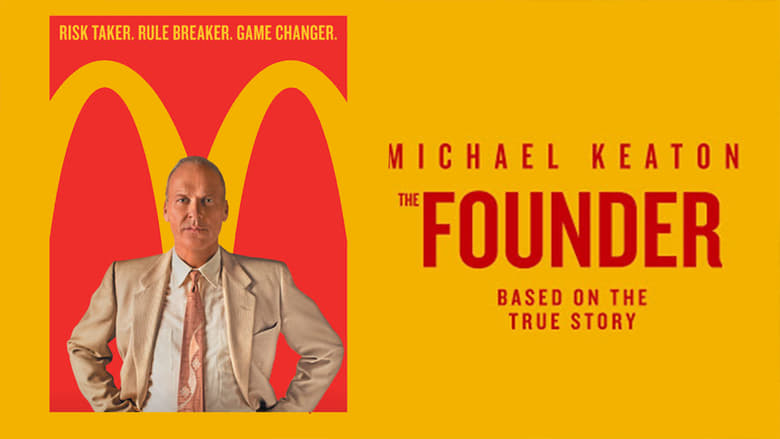

Quelle: themoviedb.org

- Start 20.04.2017

- 115 Min DramaHistorieBiografie

- Regie John Lee Hancock

- Drehbuch Robert D. Siegel

- Cast Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini, B.J. Novak, Laura Dern, Justin Randell Brooke, Katie Kneeland, Patrick Wilson, Griff Furst, Wilbur Fitzgerald, David de Vries, Andrew Benator, Cara Mantella, Randall Taylor, Lacey King

×