Inhalt

Als politischer Flüchtling der Herrschaft Fidel Castros entflohen, sucht Tony Montana das Glück in den USA. Doch schnell hat er genug vom Klischee des Amerikanischen Traumes, sich vom Tellerwäscher hochzuarbeiten und verdingt sich schnell in Drogengeschäften. Durch seine direkte und vorlaute Art arbeitet er sich schnell nach oben und knüpft Kontakte zu bedeutenden Drogenbossen. Doch schon bald danach wird ihm sein unbändiger Drang, immer weiter noch oben zu kommen, zum Verhängnis...

Kritik

Brian de Palma (Femme Fatale) war nie der Künstler, der allein mit seinem Namen die großen Publikumsmengen in die Kinos locken konnte. Nicht selten war der Mann aus New Jersey den Filmstudios sogar ein enervierender Dorn im Auge. Wenn wir uns jedoch retrospektiv der Karriere von Brian De Palma annehmen, dann dürfen wir zum einen feststellen, dass diese Animositäten nicht von ungefähr kommen, so expressiv De Palma zum Teil mit den Grenzen des guten Geschmack gespielt hat – und wie oft jene auch überschritt -, zum anderen aber auch, dass De Palma nicht nur einen Klassiker in seinem Leben inszenierte, sondern eine ganze Bandbreite dieser vorzuweisen hat: Carrie, Blow Out, Die Unbestechlichen und, sein kommerziell erfolgreichster Film, Mission: Impossible. Inzwischen aber ist die Luft raus, De Palma schnorchelt nur noch auf Sparflamme durch die Weltgeschichte und persifliert seine charakteristischen Qualitäten heutzutage traurigerweise unfreiwillig. Kontemporär ist es da schon eher verständlich, wieso man seinen Namen von den Kinoplakaten streichen könnte.

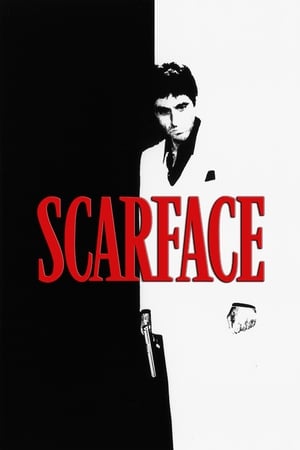

Der sleazige Hitchcock-Epigone hat mehrmals sein Können in differenten Bereichen unter Beweis gestellt, aber wenn wir uns dann an sein Opus Magnum heften wollen, finden wir uns im Jahre 1983 wieder und treffen auf die ikonisch-gefeierte, nach wie vor umstrittene, aber durch und durch meisterhafte Gangster-Groteske Scarface. Selten nämlich hat es ein Film geschafft, eine derart atmosphärische Sogwirkung zu entfachen, die die 1980er in artifiziellem Retrocharme wieder greifbar macht und plastisch auf den Zuschauer zu projizieren. John A. Alonzos Kamera fungiert dabei mal wieder ganz nach dem obsessiven Kunstverständnis De Palmas, suhlt sich in hervorragenden Plansequenzen und Perspektivwechseln, ohne seinen Manierismus aber als Selbstzweck auszureizen und in negativer Penetranz auf den Zuschauer wirken zu lassen. Dazu dann noch Giorgio Moroders treibender Score und die zeitgenössischen wie kongenial selektierten Songs der Marke She's on Fire, Shake it Up und ganz besonders Push it to the Limit, die das audiovisuelle Paket exquisit abrunden.

Als in der Hip-Hop-Szene frenetisch-angehimmelter Tony Montana sehen wir den nicht minder legendären Al Pacino (Carlito's Way). Dass De Palma nie sonderlich viel Wert auf die Schauspielführung gelegt hat, ist kein großes Geheimnis, dass diese Freiheiten einem Akteur wie Al Pacino nur in die Karten spielen würde, zeigt sich an seiner Performances des Tony Montana: Ein temperamentvolles Pulverfass in Personalunion, ein Monstrum mit unvergleichlicher Ausstrahlung, mit einem ganz eigenen Sprachstil, welcher den Zuschauer an die Lippen Montanas heftet, jedes Wort aufsaugen lässt und bei einem anderen Schauspieler womöglich komplett ins Lachhafte gekippt wäre. Überzogenheit, pures Overacting formiert sich zu einer ganz eigenen Authentizität und evoziert eine Präsenz, eine Identität, mit der Pacino seine ebenfalls toll besetzten und überzeugend aufspielenden Kollegen problemlos an die Wand drückt. Es ist die One-Man-Show eines der besten Darsteller aller Zeiten, ungezügelt und doch pointiert in jeder Regung, in jedem Wort.

Fidel Castro eröffnete 1980 den Hafen von Kuba und wollte damit bezwecken, dass die getrennten kubanischen und amerikanischen Familien wieder zusammenfinden, eine Einheit bilden können. Doch er hatte noch einen anderen Plan und zwang die Fahrer, die die Menschen von Kuba in die USA brachten, auch die Sträflinge der Heimat mitzunehmen, um Kuba selbst von der Delinquenz zu befreien. Mit dieser Rede Castros tauchen wir in die grelle Welt von Scarface, der trotz Inspiration realistischer Vorfälle voll und ganz der Feder des Drehbuchautors Oliver Stone (Geboren am 4. Juli) entsprang. Unser Weg beginnt mit Tony Montana in den 1980er Jahren in Florida und der Weg an die Spitze von Montana findet seinen Beginn in einem Sammellager für Kubaner, in dem Tony und Monolo ihren ersten Auftrag erledigen, der den Einstieg in die „dunkle Welt“ ermöglichen wird: Ihnen scheint von Anfang an klar zu sein, dass sie sich mit legalen Mitteln nicht in die anvisierte Höhenregionen katapultieren können. Von dort aus geht alles ganz schnell, Tony macht sich einen Namen in der Szene, wird gefürchtet und bezieht samt üppiger Dekadenz den Thron der Unterwelt.

Wer bei Scarface mit einer episch-edlen Familienchronik à la Der Pate rechnet, der schneidet sich gewaltig tief ins eigene Fleisch: Scarface ist schmutzig in allen Belangen, Respekt kennt Tony nur vor seinem Geld und seinen Eiern, mit dem Erfolg kommt die Habgier und mit dieser Sucht nach mehr und mehr weiß Tony nicht umzugehen: Tony entfremdet sich langsam eigenständig von der Realität. Man darf Scarface daher auch keinen Fall falsch verstehen, auch wenn etwaige Musiker jener Sprachgesangsbranche uns gerne vom Gegenteil überzeugen wollen: Brian De Palma und Oliver Stone verherrlichen das Leben als Gangster zu keiner Zeit, sie reflektieren es hingegen. Sicher sehen wir Tony in einer flamboyanten Welt aus Sex, Drogen, Partys und Alkohol. Doch am Grund dieses bunten Cocktails, hinter dem farbenfrohen Schleier, verbirgt sich ein düsteres Drama über die allesfressende Selbstzerstörung. Dramaturgisch im Kern natürlich ganz konventionell als Rise & Fall-Geschichte angesiedelt, greift Scarface immer tiefer in seine Materie, in seine Hauptprotagonisten und lässt den Zuschauer Teil eines existenziellen Zerfalls werden; eines haltlosen Individums, welches sich durch seine Besessenheit alle Träume im Rausch zerstören wird.

„I tell always the truth. Even when I lie.“

Alles läuft auf das unausweichliche, unehrenhafte Ende hinaus und die erschreckende Gefühlskälte, die zermürbende Rücksichtslosigkeit, die Tony an den Tag legt und und mit der er alles vernichtet, was ihm doch eigentlich mal etwas bedeutet hat, fällt auf den Drogenbaron zurück. Die Nebenfiguren agieren dabei als Spiegel und akzentuieren Tonys charakterliche Disposition, seine Verrohung, seine Entmenschlichung, seinen Marsch in den eigenen Abgrund, der alles unhaltbar in sich zieht und in den Mühlen des Selbsthasses, der Verlorenheit zermahlt. Brian De Palma knöpft sich den amerikanischen Traum vor, stellt ihn in das hellste Licht, bereitet ihm ein Podium und demontiert diesen, wie Tony, nachhaltig. Hier gibt es keine Helden, keine Vorbilder, Tony ist nicht cool, auch wenn er abgebrüht wirkt. Scarface ist eine Geschichte über einen Menschen, der alles verliert und sich die Schuld dafür schlicht selbst in die Schuhe schieben muss. Ein popkulturelles Monument, ein pulsierendes Meisterwerk, ein Kultfilm, der sich alle nur denkbaren Superlative in der Besprechung redlich verdient hat – Hut ab, vor so viel Weitsicht.

Fazit

Ikonisch. Wenn Scarface etwas ist, dann ikonisch. Jedes Bild, jedes Wort, jede schauspielerische Nuance spricht hier die Sprache der Unsterblichkeit. Mit Scarface scheint Brian De Palma auf dem Zenit seiner Kunst angekommen zu sein und inszeniert ein düsteres und gleichermaßen flamboyantes Gangster-Epos, in dem Al Pacino in der Rolle seines Lebens zu Tony Montana wird und alles frisst, was sich ihm in den Weg stellt. Und genau darum geht es auch: Scarface ist keine Verherrlichung des Lebens eines Drogenbarons, sondern eine Studie für Selbsthass und Selbstzerstörung. Cool war Tony Montana nie, bedauernswert dafür in jeder Sekunde. Einer der größten amerikanischen Filme aller Zeiten.

Autor: Pascal Reis