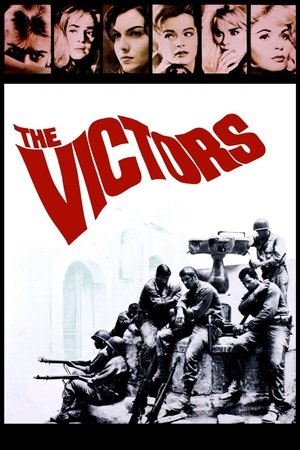

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

- Start 20.10.1977

- 176 Min ActionDramaHistorieKriegsfilm USAUK

- Regie Richard Attenborough

- Drehbuch William GoldmanCornelius Ryan

- Cast Siem Vroom, Marlies van Alcmaer, Erik van 't Wout, Wolfgang Preiss, Hans von Borsody, Josephine Peeper, Dirk Bogarde, Paul Maxwell, Sean Connery, Ryan O'Neal, Gene Hackman, Walter Kohut, Peter Faber, Hartmut Becker, Frank Grimes, Jeremy Kemp

Kritik

Fazit

Kritik: Jacko Kunze

Beliebteste Kritiken

-

Kritik von DVDMAX

Zu sagen, die physische Fallhöhe eines Fallschirmjägers sei groß hätte ungefähr so viel Erkenntniswert wie die Behauptung, der Nationalsozialismus sei etwas Schlechtes gewesen. Im Falle der Operation „Market Garden“ allerdings ist der Begriff rein literaturwissenschaftlich mehr als angebracht. Wie siegessicher, wie pompös und...

Moviebreak empfiehlt

Wird geladen...

×