Sagen wir es gleich vorweg: Challengers ist ein großer Spaß. Es ist ein Umstand, der alles andere als zu erwarten war, nachdem Regisseur Luca Guadagnino (Call Me by Yor Name) mit Bones and All zuletzt vor allem durch eine spürbare inszenatorische Kompromissbereitschaft aufgefallen war, die ihn dazu bewogen hatte, die interessantesten thematischen Pfade der kannibalistischen Coming-of-Age-Geschichte zu verwerfen und stattdessen auf Genre-Konventionen zu setzen. Mit Challengers verhält es sich nun merklich anders, was auch damit zu tun haben mag, dass Guadagnino sich hier einer Welt annimmt (der des Tennis), deren Eigentlichkeit er in ihrer Uneigentlichkeit sucht. Keine Ahnung habe er von Tennis gehabt, als er sich auf diesen Film einließ, beschreibt es einer seiner drei zentralen Stars, Mike Faist (West Side Story). Viel mehr seien es der Schweiß und die Spannung zwischen den Körpern gewesen, die Guadagnino anzogen. Die Körper, von denen Faist spricht, gehören zu ihm und seinen zwei Co-Stars, Zendaya (Dune) und Josh O’Connor (La Chimera). Und obzwar all ihre Figuren eine mehr oder minder ausgeprägte Leidenschaft zum Tennissport verbindet, kann dieser Umstand doch zu keinem Zeitpunkt darüber hinwegtäuschen, dass Guadagnino vor allem daran gelegen ist, die interpersonelle Begehrensstruktur seiner unerfüllten ménage à trois zu erforschen.

Das Tennis sei der Sex, heißt es dann ganz nonchalant bei Josh O’Connor. Verkaufsankurbelnde Aussagen dieser Art kann Challengers denkbar gut gebrauchen, handelt es sich doch um einen der letzten Filme, die maßgeblich unter dem SAG-AFTRA-Streik zu leiden hatten, der dafür sorgte, dass die Premiere Ende August 2023 bei den Filmfestspielen von Venedig ins Wasser fiel. Zugleich allerdings stellt sich die Frage, inwiefern Sex im Jahr 2024 tatsächlich noch „sells“. Gleichwohl, das Sublimationspotenzial des Sports, das in O’Connors just dahingesagten Worten anklingt, scheint durchaus die Richtlinie vorzugeben, unter Berücksichtigung derer Challengers zu verstehen ist. Anders als etwa in Reinaldo Marcus Greens King Richard, der sich auf eine beeindruckend detailgetreue Darstellung der Tennis-Tour kaprizierte, scheint Realismus für Guadagnino nicht von Match-entscheidender Bedeutung.

Wo Bones and All noch merklich unter den für notwendig befundenen Zugeständnissen an das kommerzielle Horrorkino zu leiden hatte, da repräsentiert Challengers nun Guadignos weitaus (selbst)bewussteren Umgang mit den Rahmenbedingungen seiner MGM-Amazon-Studioproduktion. Wie so oft erweist sich auch hier die äußere Beschränkung als kreativer Impulsgeber; eine ‚Challenge‘ für den Italiener, spielerisch mit den ihm gesteckten Grenzen umzugehen. Dies wird von der ersten Einstellung an deutlich, in der wir, aus der Vogelperspektive, auf das Zentrum eines Tennis-Courts blicken — dorthin, wo sich die Center-Service-Line mit dem Netz kreuzt. Es ist die Gegenwart des Jahres 2019, und wir befinden uns im Finale des fiktiven Challenger Turniers von New Rochelle, New York, und nachdem die Kamera wiederholt von links nach rechts zwischen den Kompetitoren Art Donaldson (Mike Faist) und Patrick Zweig (Josh O’Connor) hin und her schwenkt, ruht sie nun für einen kurzen Moment hinter dem hohen Stuhl des Schiedsrichters, bevor sie schließlich, wie an einem Seilzug und durch den Unparteiischen hindurch, auf den zentralen Platz der Publikumstribüne zurast, wo wir Zendaya, symbolisch zwischen den Platzhälften der beiden Männer, sitzen sehen.

Dramaturgisch durchaus clever zielt der Filmtitel eben nicht nur auf die im Trailer vorweggenommene Frenemy-Beziehung zwischen den fiktiven Tennisprofis Art Donaldson und Patrick Zweig zu Zendayas Tashi Duncan ab, sondern auch auf eine Veranstaltung, die der Tennisberichterstattung für gewöhnlich nicht mehr als eine Randnotiz wert ist: ein unterklassiges Turnier der Challenger-Tour, das man, in Ermangelung einer griffigeren Analogie, im Fußball als gewöhnlichen Spieltag in der 2. (wenn nicht gar 3.) Bundesliga verstehen könnte. In New Rochelle findet bald schon ein solches statt, die ideale Gelegenheit, um den mehrfachen Grand-Slam-Champion Art Donaldson vor den anstehenden US Open mit dem nötigen Selbstvertrauen auszustatten. So zumindest erhofft es sich die von Zendaya verkörperte Tashi Duncan, ein vormaliges Tennis-Jahrhunderttalent, das sich, in Stanford ausgebildet, auf folgenschwere Weise verletzte und zur Sportinvalidin wurde, noch ehe die Karriere die Startlöcher richtig verlassen konnte. Als Coach und Managerin und Ehefrau Arts feilt sie nun daran, den sich in den letzten Zügen seiner Karriere befindlichen mehrfachen Major-Sieger Art zum noch ausstehenden US-Open-Titel zu verhelfen, der den Karriere-Grand-Slam komplettieren würde. Auf der entgegengesetzten Seite des Turnierbaums befindet sich indes Patrick Zweig, mit dem sowohl Tashi als auch Art eine innige Vergangenheit verbindet.

Mit größerem Talent, aber, verglichen mit dem späteren Champion Art, ohne professionelle Stamina ausgestattet, lernen wir Josh O’Connors endlos charmanten Patrick in der Gegenwart des Jahres 2019 als dreitagebärtigen Vagabunden kennen, der am Vorabend der Anmeldung beim New-Rochelle-Challenger in einem benachbarten Motel einzuchecken versucht. In diesem Moment leisten sich Guadagnino und Drehbuchschreiber Justin Kuritzkes, der hier erstmals für ein Film-Skript verantwortlich zeichnet, einen der vielen kreativen Freiheiten, wenn wir Zeuge werden, wie O’Connors Patrick, sich mit breitem Lächeln wiederholt weit über den Tresen der Motelrezeption hinüberlehnend, von der nicht zum Flirt aufgelegten Concierge abgewatscht wird. Entweder er lege eine gültige Kreditkarte vor oder er suche das Weite, so die unerbittliche Managerin. Es ist eine Szene, die uns Patrick als eine Figur vorstellt, der man den privilegierten Hintergrund trotz der offenkundigen finanziellen Misere anmerkt, die gleichwohl jedoch zu weit über den Dingen zu schweben scheint, um anfällig für Arroganz zu sein.

Tennis-Clubs — wie, wenn man es genau nimmt, die meisten Clubs egal welcher Funktion — sind sich nach außen abgrenzende Räume, und Patrick, der im Jahr 2019 seine besten Tage auf der Tour längst hinter sich hat, bekommt dies bald zu spüren, als er in seinem runtergefahrenen gebrochen-weißen Truck auf der Mitte des verlassenen Parkplatzes des New-Rochelle-Tennisvereins zum Nachtlager aufschlägt. Denn kaum fallen dem erschöpften Patrick die Augen zu, so scheint es, da wird er von einem Security-Mann schon wieder aus den Träumen gerissen, der Patrick, nicht anders, als er es mit jedem anderen Obdachlosen tun würde, des Geländes zu verweisen sucht. Durchaus clever führen uns Guadagnino und Drehbuchschreiber Justin Kuritzkes hier in die Irre, in dem sie Patrick als den Vertreter der Arbeiterklasse etablieren, dem nie daran gelegen war, sich den Institutionen der Tennisverbänden ATP und ITF unterzuordnen.

Dass es um seine Karriere einmal durchaus anders bestellt war, erfahren wir noch im ersten Akt, in dem uns Patrick und Art, seit jüngsten gemeinsamen Tagen im Tennisinternat beste Freunde, im Jahr 2006 als Junioren-Champions des US-Open-Doppelwettbewerbs vorgestellt werden. Der Umstand, dass sich beide tags darauf im Einzel-Finale gegenüberstehen werden, hält sie nicht davon ab, sich, die soeben errungenen Doppeltrophäen unter die Arme geklemmt, gemeinsam auf die Tribüne des Juniorinnenwebkampfes zu setzen, um den kommenden Superstar der WTA-Tour, die von Zendaya gespielte Tashi Duncan, über den Platz und ihre Rivalin herfallen zu sehen. Die abendliche Party, die ganz im Zeichen aufkommenden Superstars der Damen-Tour steht — hier wird bereits von Ausrüsterverträgen gesprochen, dort von einer Stiftungsgründung — bietet Art und Patrick die Gelegenheit, mit der begehrten Tashi ins Gespräch zu kommen. Und weil kein Begehren größer ist als jenes, begehrt zu werden, nimmt diese unverhofft das Angebot der beiden Freunde an, sie zu später Stunde im gemeinsamen Hotelzimmer auf ein paar Biere aufzusuchen.

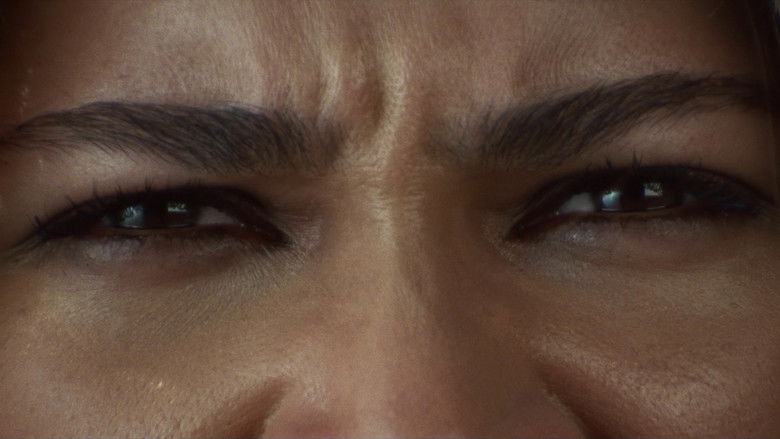

Es lässt sich nicht darum herumreden, es ist die Szene des Filmes. Nicht nur, weil alles, was vorab vom Film zu sehen war, sich auf die Begegnung der drei im Hotelzimmer konzentrierte, sondern auch, weil sie den eigentlichen Startpunkt für Guadagninos in wilder Nicht-Linearität geschilderte Geschichte darstellt. In jener Nacht, da sich Art und Patrick eines Augenblickes links und rechts von Tashi wiederfinden, nur darauf wartend, dass sich diese ihres jeweiligen Verlangens erbarmt, entlädt sich zwischen beiden Jungen, wie von Tashi choreographiert, eine lang unter der Oberfläche schwelende Begierde. Gleichzeitig eröffnet Tashi den beiden, dass sie sich für einen der beiden selbst zur Trophäe mache: Wer beim anstehenden Einzel den Titel gewinne, solle auch sie haben.

Es gibt wohl wenige Regisseur*innen, die eine solche Prämisse vorlegen können, ohne dass es in die reine Unflätigkeit abstürzt. Ein Grund dafür, dass wir dem Film zu diesem Zeitpunkt nicht augenrollend den Rücken kehren, ist sicher auch darin zu finden, dass es Guadagnino mit der Unernsthaftigkeit durchaus ernst ist. Die Art und Weise etwa, wie er das Narrativ auf bis aufs Groteske verzerrt und binnen weniger Momente immer wieder hin- und herschneidet, von einer Zeitebene in die nächste wechselt, jene Figure mit unseren Sympathien auflädt, um sie derer wenig später wieder zu entziehen, führt zu einem spielerischen Chaos, das die episodischen Schauwerte über die andernfalls oppressive Dramaturgie stellt.

Die seltenen Szenen, da sich Guadagnino dem Tennisspiel widmet, kommen entsprechend hyperstilisiert daher: insbesondere im letzten Drittel scheint Guadagnino seinem Kameramann Sayombhu Mukdeeprom, der auch in vielen Filmen Apichatpong Weerasethakuls und Miguel Gomes für die Bildgestaltung verantwortlich zeichnete, gänzlich freie Hand gewährt zu haben, was sich in POV-Einstellungen aus der Sicht Arts, Patricks und schließlich gar des Tennisballs Bahn bricht. Die Flugkurven der wenigen Ballwechsel, die der Film integriert, sind zudem offenkundig am Computer entstanden. Unterlegt wird all dies von den Technobeats des Musikergespanns Trent Reznor and Atticus Ross, die weniger den Rhythmus der Ballwechsel als die Blickduelle seiner Figuren untermalen. Dass bei all dieser durchaus stimmigen Stilisierung jedoch ausgerechnet Guadagninos Steckenpferd, die Erotik, zunehmend verworfen wird, muss uns aber durchaus nachdenklich zurücklassen. Denn wer, wenn nicht Guadagnino, verbleibt uns noch, um den Sex wieder ins populäre Kino zurückzuholen?

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org