Mit grimmiger Systemkritik ließen sich anno 1999 keine Filme mehr bewerben. Es war das Kinojahr von Matrix, Toy Story 2, The Sixth Sense und vor allem Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung. Effektreich, kostspielig, wendungsreich. Hat das Oliver Stone (John F. Kennedy – Tatort Dallas), seines Zeichens Polemiker und Kulturpessimist, jedoch ernsthaft aufgehalten, gegen Politik, Wirtschaft und Medien auszuteilen? Natürlich nicht. Stattdessen hat der dreifach Oscar-prämierte Wall Street-Macher seine aufrüttelnden und gerne unbequemen Gedankengänge in An jedem verdammten Sonntag einfach hinter die (scheinbar) oberflächlichen Codes des klassischen Sport-Dramas gepackt, um so seine Botschaft geschickt an ein Massenpublikum heranzutragen. Herausgekommen ist dabei nicht nur ein hundertprozentiger Oliver Stone, gespickt mit Feuer, Galle, gebrochenen Knochen und analytischer Akribie, sondern sogar eine seiner besten Regiearbeiten überhaupt.

American Football wird hier nicht auf dem Spielfeld ausgetragen, sondern auf einem Schlachtfeld. Körper, die bis zum Bersten angespannt sind, kollidieren miteinander. Ein Sport, so uramerikanisch, so ritualisiert, identitätsstiftend und irgendwie überlebenswichtig, dass er niemals nur für sich stehen darf. Der eigentliche Mikrokosmos, dessen Faszination vor allem uns Europäern oftmals vollkommen fremd erscheint, wird in An jedem verdammten Sonntag rückhaltlos transzendiert und auf das große Ganze übertragen: Keine Spieler, keine Trainer, nur Menschen und ein ätzender Existenzialismus, der sich in Erbrochenem, Blut und Schweiß windet. Oliver Stone vollbringt das inszenatorische Kunststück, die Football-Matches tatsächlich zum Nukleus der Spannungsdramaturgie zu erklären, mag man sich als Zuschauer auch nicht eine einzige Sekunde mit diesem von Touchdowns, Hits, Pässen und Blocks dominierten Raum auseinandergesetzt haben.

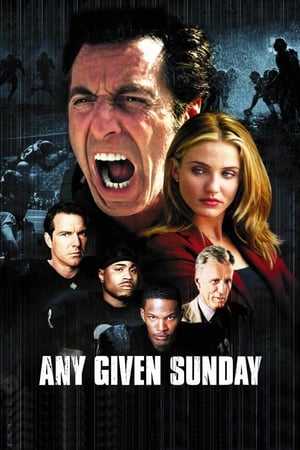

Schlussendlich ist es der archaische Blick auf eine archaische Welt, in dem die Genialität von An jedem verdammten Sonntag gärt und gedeiht. Coach Tony D'Amato (Al Pacino, Der Duft der Frauen) hat die Miami Sharks mehrfach zur Meisterschaft geführt, inzwischen aber steckt sein Team in der Krise. Mit dem Ausfall des Star-Quaterbacks Jack Rooney (Dennis Quaid, Frequency) scheinen sich die Probleme noch weiter zu türmen. Für die Club-Besitzerin Christina Pagniacci (Cameron Diaz, Verrückt nach Mary) kann es nur noch einen Weg geben: D'Amato muss seinen Platz räumen, seine Arbeitsmethoden scheinen veraltet, sein Sportsgeist der Vergangenheit verfallen. Wäre da nicht der aufstrebende Willie Beamen (Jamie Foxx, Ray), der D'Amato durch sein Talent zwar den Arsch rettet, die moralischen Grundzüge des Footballs allerdings nicht verstanden hat.

An jedem verdammten Sonntag ist eine Art Panoramaaufnahme, die sich nicht auf den Sport Football an und für sich fokussiert, sondern die Zusammenhänge, die Hintergründe, das innere und äußere Regelwerk beleuchtet und tief in die Eingeweide der größten Sportart weltweit eindringt. Hier findet Oliver Stone nicht nur toxische Machtstrukturen vor, sondern auch einen Generationenkonflikt, dem der Wertewandel quasi eingeschrieben ist. Inmitten von Eigeninteresse und Gemeinschaftssinn muss D'Amato ein Team motivieren, welches in erster Linie nur noch gegen sich selbst spielt. Von Egoismen angetrieben, der Gier nach Ruhm und einigen Millionen auf dem Konto, peitscht Stone seine rauschartige Inszenierung durch einen gnadenlos erfolgs- und profitorientierten Kosmos, der nur zwischen Sieg oder Niederlage, gefressen oder gefressen werden, Licht oder Schatten, Leben oder Tod unterscheidet. Dementsprechend martialisch sind die Gesten und die Reden. Willkommen im Krieg.

Prägnante Farbfilter, Zeitlupen und eine harte, schnelle und zuweilen ins Assoziative ausschlagende Montagetechnik, die sich auch nicht dagegen sträubt, Szenen des Wagenrennens aus Ben Hur geradewegs in ein lautstarkes Streitgespräch zwischen Al Pacino und Jamie Foxx zu schneiden, geben An jedem verdammten Sonntag eine furiose, von kraftstrotzenden Rhythmen angeheizte MTV-Ästhetik und machen die durchstilisierte Oberfläche damit gleichwohl zum kritischen Gegenstand der Narration. Oliver Stone nämlich verhandelt hier auch den Verfall einer Gesellschaft, die Moral in Luxus aufwiegt und das Leben allein nach flüchtigen Triumpherlebnisse ausrichtet. Die Trophäen aber landen irgendwann im Schrank, die Gesichter auf den Bildern werden zu Geistern. Der unentwegte Druck, ökonomisch, körperlich und psychisch, wird hier zum Treibstoff für ein Business, in dem es nicht um menschliche Schicksale, sondern den verwertbaren Ertrag in absoluten Zahlen geht.

An jedem verdammten Sonntag ist daher gleichermaßen Abrechnung als auch Hoffnungsbringer. In bisweilen vulgärer, aggressiver und letztlich eben doch ungemein präziser Taktung nimmt er sich das menschenverachtende System hinter der Football-Maschinerie zur Brust und veranschaulicht in gut 160 hochgradig packenden Minuten, dass man es sich durchaus erlauben darf, gegen den Strom zu schwimmen, solange man diesen Weg mit dem richtigen Biss wählt; solange man jeden nötigen Zentimeter erkämpft. Oliver Stone bindet seine Protagonisten in einen Reife- und Lernprozess und unterstreicht die Opferbereitschaft für den Vorteil des Kollektivs als das höchste Gut. Das ist in der Football-Mannschaft der Fall, das ist im gesellschaftlichen Zusammensein der Fall. Und wenn Stone so kämpferisch-gewissenhaft auf Konfrontationskurs mit den Sinnen und Nerven seines Publikums geht, dann ist man gezwungen, ihm zuzuhören.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org