Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

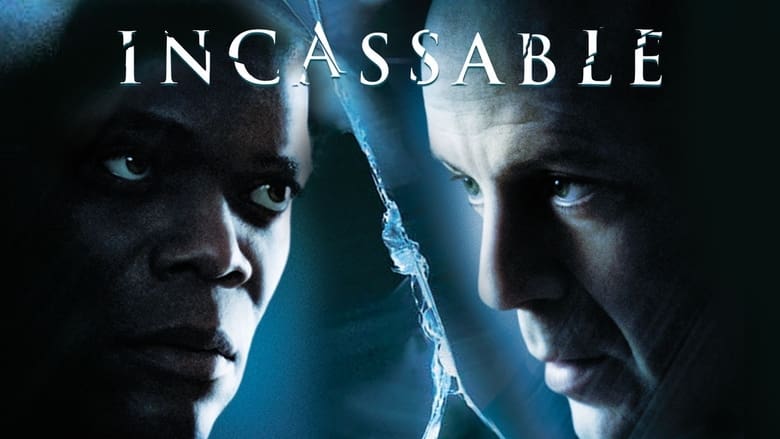

Quelle: themoviedb.org

- Start 28.12.2000

- 107 Min MysterySci-FiDramaThriller USA

- Regie M. Night Shyamalan

- Drehbuch M. Night Shyamalan

- Cast Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard, Eamonn Walker, Leslie Stefanson, Johnny Hiram Jamison, Michaelia Carroll, Bostin Christopher, Elizabeth Lawrence, Davis Duffield, Laura Regan, Chance Kelly, Michael Kelly, Firdous Bamji

Kritik

Fazit

Kritik: Jacko Kunze

Beliebteste Kritiken

-

Kritik von lori007101

Eigentlich hat es Shyamalan mit seinem Film „Unbreakable“ gut gemeint, doch das Ergebnis ging nach hinten los! Man merkt hier schon, dass Shyamalan an seinem vorderen Erfolg „The Sixth Sense“ unter Druck stand. Denn er versuchte hier, das gleiche Rezept anzuwenden, wie bei seinem Vorgängerfilm. Was dabei herauskam ist leider...

Moviebreak empfiehlt

Wird geladen...

×