Da ist es also passiert. Titane, der erst zweite Spielfilm der 37-jährigen Julia Ducournau, wurde von der Jury um Präsident Spike Lee (Do the Right Thing) mit der goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet. Hatte bereits ihr Kinodebüt Raw aus dem Jahr 2016, eine Coming-of-Age-Allegorie, die mit den Mitteln des Body-Horrors die Geschichte einer jungen Frau erzählte, die während ihrer Zeit an einer Hochschule für Veterinärmedizin ihren Körper neu zu entdecken lernt, nur so vor Stil- und Selbstsicherheit gestrotzt, verfolgt Ducournau nun, fünf Jahre später, ganz ähnliche Motive in Titane. Die Jahre zwischen Erst- und Zweitfilm, das unterstreicht die Pariserin von der ersten bis zur letzten Minute, sind nicht vergeblich ins Land gestrichen. Dieses Mal ist indes alles ein paar Nummern größer: Titane lief im prestigeträchtigen Wettbewerb von Cannes, das Budget wurde gegenüber dem Erstling merklich angehoben und die internationalen Rechte wurden noch vor Festivalstart an das US-Distributionsstudio Neon (Parasite, Porträt einer jungen Frau in Flammen) verkauft.

Mehr noch als Raw beweist sich Titane dann auch als wahrlicher Kinofilm, ganz so, als wolle man die Botschaft der Animation des Studios Wild Bunch unterstreichen, das vor dem eigentlichen Film gesetzt ist und in dem ein Handy-Bildschirm gesprengt wird, um daraufhin durch eine Kinoleinwand ersetzt zu werden. Titane wirkt stilisierter in der Form, größer in seiner Ambition und weiter in seinem Ausmaß. Ein solcher Ansatz birgt Risiken, war es doch gerade auch das Geschick Ducournaus, auf dem weitgehend begrenztem Raum des Veterinärinternats in Raw eine gewisse Intimität zu erzeugen, die weniger durch Plot und Sets denn durch das überbordende, innere Verlangen gesprengt wurde. Umso begrüßenswerter erscheint es da, dass das Risiko pro kinematografischer Grandeur mit dem Gewinn der Palm d’Or honoriert wurde.

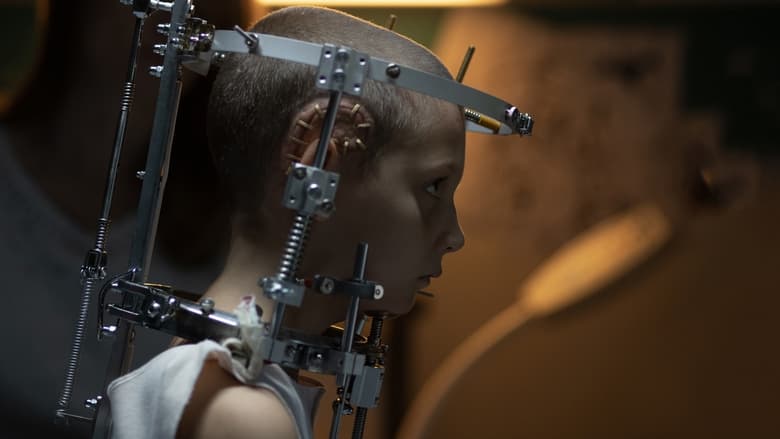

Wie bereits in Raw, der in seiner Rezeption zunächst durchaus polarisierte und gleichermaßen Entrüstung wie Verehrung hervorrief, ehe er sich über die letzten Jahre hinweg auch jenseits der Grenzen des Genrefilms den Status eines modernen Klassikers verdiente, zeigt sich auch Titane fasziniert von Körpern und ihren diffusen Verlangen. Und wie bereits in Raw setzt die Geschichte mit einem Autounfall ein, in deren Zentrum mit Alexia (verkörpert von der Neuentdeckung Agathe Rousselle) abermals eine junge Frau steht, die, seit besagtem Unfall, mit einer Titanscheibe im Kopf lebt und Jahre später, im Erwachsenenalter, auf ikonische Weise als Tänzerin auf einer Auto-Show eingeführt wird. In einem solchen, von Ambiguität gekennzeichneten Setting, sind es weder die Autos noch die Tänzerinnen allein, sondern vielmehr deren Aufeinandertreffen, die das vornehmlich männliche Publikum anziehen. Gleichzeitig stellt uns Ducournau den Habitus vieler Besucher vor, in dem sich ein Anspruch auf die Tänzerinnen und ihre Körper äußert, über die jederzeit verfügt werden kann, ganz, als sei diese Grenzüberschreitung im Eintrittspreis inbegriffen gewesen. Das lässt sich beobachten, wenn Alexia nicht einmal mehr nach Selfies gefragt wird, sondern diese ihr aufgezwängt werden. Doch je mehr sie diesen Forderungen nachkommt, desto mehr nehmen sich die Gäste von ihr, was in einer Szene kulminiert, in der ein Fan sie nach der Show auf dem Parkplatz abfängt, um sie zunächst nach einem Autogramm zu fragen, nur um in der Folge dann eine Freundschaft, einen Kuss und mehr einzufordern. Es ist eine besondere Szene, markiert sie doch zeitgleich den frühen Schlusspunkt weiblicher Erniedrigungen durch männliche Übergriffe und Belästigungen und den Beginn eines neuen Kapitels in Alexias noch jungem Leben.

Der Objektifizierung der Frauen sowie der Autos stellt sie in einer ikonografischen Szene die eigene Identifizierung mit jenen Vehikeln gegenüber, indem das Fahrzeug zum Objekt der Begierde wird. Nach diesem Zusammenkommen betritt Alexia einen von Gewaltexzessen gesäumten Pfad weiblicher Selbstermächtigung, dessen Brutalität auf eine unmittelbare und daduch eindringliche Weise von der Kamera eingefangen und von Ducournau meisterhaft stilisiert wird, sodass das Unvorhersehbare der Gewalt mit einer glänzenden Choreografie in einen Dialog tritt, der über bloße Schauwerte hinausgeht. Korrespondierend mit dem Thema Körperlichkeit erschafft Ducournau eine ausgesprochen körperliche Erfahrung, im Zuge derer sich das Gezeigte wie ein Phantomschmerz auf das Publikum überträgt.

In der Folge zeichnet die junge Filmemacherin wie schon in Raw einen physischen Transformationsprozess ihrer Protagonistin nach, der auf effektive Weise vom Plot reflektiert wird. Das Innere lässt sich in ihrem Kino nicht einzwängen; es dringt mit aller Entschiedenheit heraus, tropft und quillt über. Der Mensch hat sich notwendigerweise mit diesem Umstand zu arrangieren, der das Sein weniger beeinflusst denn konstituiert. Auf ihrem Pfad der kaum zu kontrollierenden Gewalt verlässt die mittlerweile polizeilich gesuchte Alexia das bürgerliche Haus ihrer Eltern und findet Zuflucht bei dem von Vincent Lindon (La Haine) gespielten verwaisten Vater gleichen Vornamens, der nie über das Verschwinden seines Sohnes vor zehn Jahren hinweggekommen ist. Das Auftauchen Alexias, die sich auf ihrer Flucht vor den Behörden einen radikal neuen, männlichen Look verpasst, versetzt Vincent keineswegs in Unruhr, vielmehr entsteht zwischen ihnen eine platonische Liebe, die sich mehr durch Reibung denn durch Zärtlichkeit ausnimmt. Indem sich Vincent dafür entscheidet, in Alexia seinen verlorenen Sohn zu erkennen, entsteht hier eine bemerkenswerte Gegenüberstellung der Konstruktion von Gender auf der einen Seite und der physiologischen Transformation Alexias auf der anderen, die durch den Autounfall in ihrer Kindheit determiniert erscheint. Mit der zunehmenden Fokusierung der unwahrscheinlichen Beziehung zwischen Alexia und Vincent geht indes eine gewisse Disruption einher, eine Disruption sowohl der Erzählung als auch des Genres, was bisweilen weniger rund wirkt als noch in Raw.

Der Narration ist allerdings ohnehin nicht sehr an Eleganz und Finesse gelegen, lebt doch Ducournaus Kino allen voran von seinen Bildern und deren symbolischer Erzählkraft. Solche Bilder findet Ducournau zweifellos auch dieses Mal wieder, etwa, wenn sie die erste Szene der erwachsenen Alexia, wie sich diese auf einem Auto rekelt und die Blicke der Männer auf sich zieht, zu einem späteren Zeitpunkt spiegelt, nur dass sich Alexia dieses Mal als androgyner junger Mann auf einem Feuerwehrwagen wiederfindet, den sie (oder er?) für ihre Tanzeinlage vor eine Gruppe frenetischer Feuerwehrmänner zur Bühne umfunktioniert. Die Blicke der Männer sind nun ambivalenter als noch jene der Besucher der Auto-Show und vermutlich deshalb auch faszinierender für uns Zuschauer zweiter Ordnung. Der Machismo, der die Gruppe von Feuerwehrmännern dominiert, denen Vincent vorsteht und denen sich Alexia anschließt, scheint hier auf ganz fundamentale Weise erschüttert. Es sind diese Szenen und Blicke, die überdauern werden und die im Gegensatz zum Vorgänger, auch dank eines erhöhten Budgets, stärker akzentuiert wirken, was Titane noch filmischer erscheinen lässt.

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

Kommentare (0)

Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.

Melde dich an oder registriere dich bei uns!