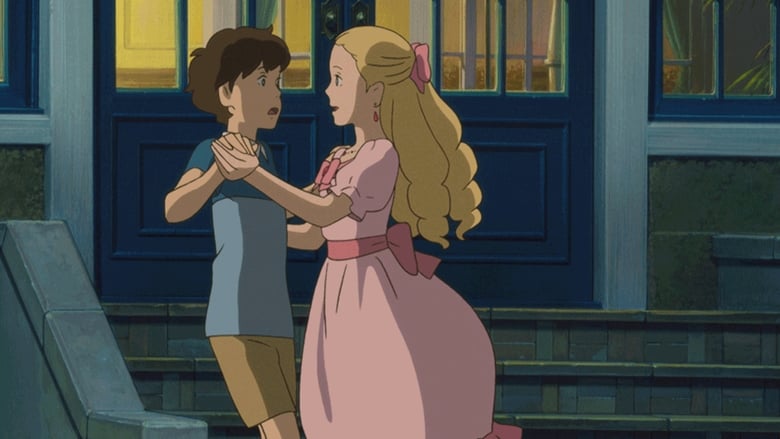

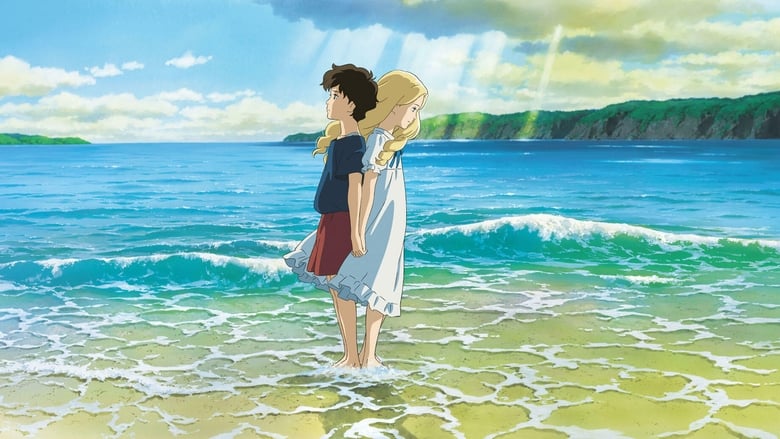

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

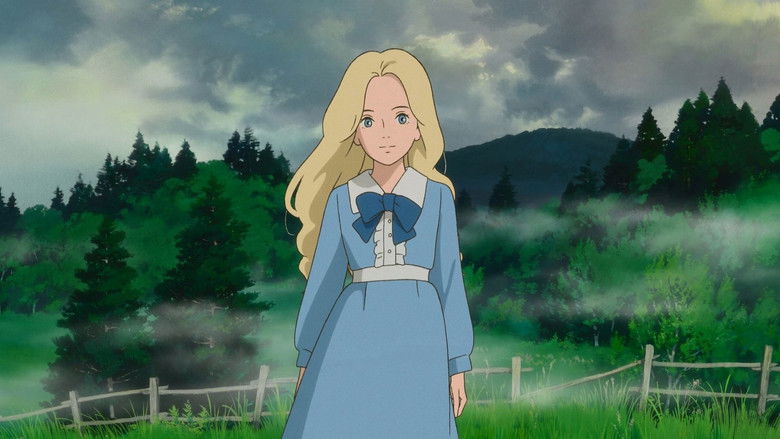

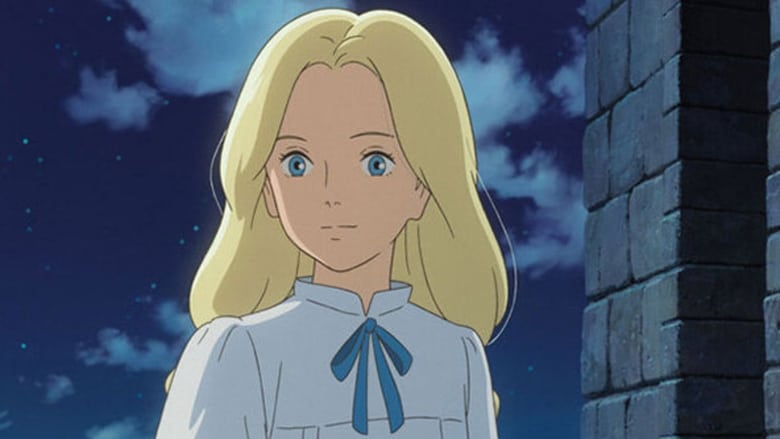

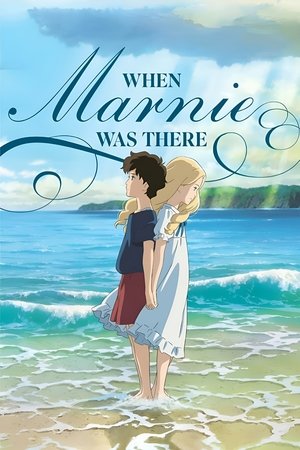

- Start 12.11.2015

- 103 Min DramaAnimationFamily Japan

- Regie Hiromasa Yonebayashi

- Drehbuch Keiko NiwaJoan G. RobinsonMasashi Ando

- Cast Sara Takatsuki, Kasumi Arimura, Nanako Matsushima, Susumu Terajima, Toshie Negishi, Ryoko Moriyama, Kazuko Yoshiyuki, Hitomi Kuroki, Yûko Kaida, Hiroyuki Morisaki, Takuma Otoo, Hana Sugisaki, Shigeyuki Totsugi, Ken Yasuda, Yo Oizumi, Hailee Steinfeld

×