„Jetzt gibt es Nachschub für unseren Heldenfriedhof.“

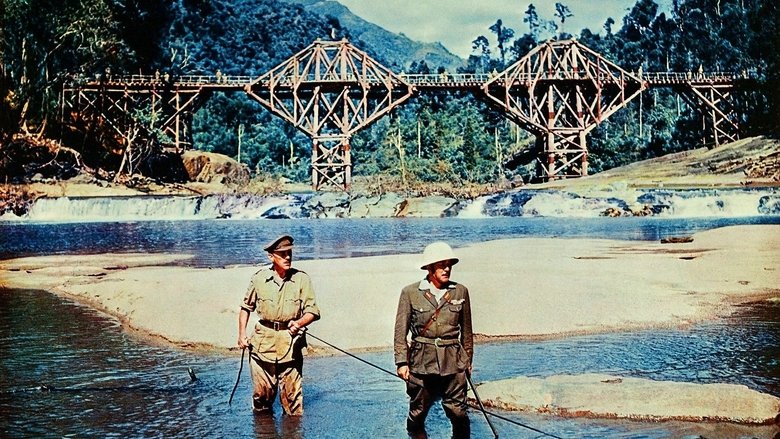

Am Anfang ertönt das melodiöse Lied des Dschungels: Es ist ein Fiepen und ein Zirpen, ein Rascheln und ein Brausen, welches den Zuschauer ummantelt und geradewegs in diese urwüchsige Welt hineinzieht. David Lean (Lawrence von Arabien), ein wahrer Virtuose seines Fachs, benötigt nur wenige Einstellungen, um das ewig-pulsierende Grün des thailändischen Urwaldes zum Leben zu erwecken, bevor er genau dieses Leben mit dem Tode konfrontiert. Aus dem Boden des tropischen Dickichts ragen Holzkreuze empor; Gräber, die die Schienen einer Bahnlinie säumen, die in naher Zukunft eine Verbindung zwischen Bangkok und Rangun ermöglichen soll. So jedenfalls lautet der Plan von Colonel Saito (Sessue Hayakawa, Der Geisha Boy), dem Kommandanten eines japanischen Kriegsgefangenenlagers. Dass sich diese Gräber, die die Gleise flankieren, im Verlauf der Handlung zusehends vermehren, versteht sich wohl von allein.

Mit dem Einzug eines britischen Gefangenbataillons, angeführt unter der Leitung des Offiziers Colonel Nicholson (Alec Guinness, Krieg der Sterne), untermalt von einem kollektiven Pfeifen, welches Geschichte schrieb, werden auch die Absichten Saitos klar formuliert: Eine hölzerne Eisenbahnbrücke soll über den Mae Nam Khwae Yai errichtet werden – und natürlich hat dieses Vorhaben für die Japaner rein strategische Ziele. Wer nun dem Glauben anheimfallen möchte, dass Die Brücke am Kwai eines dieser formelhaften Nachkriegswerke wäre, in dem sich inmitten der bemitleidenswerten Umstände im Camp auf der obligatorischen Dialektik von Gut und Böse ausgeruht wird, der unterschätzt das Genie des Regisseurs und seinen beiden Drehbuchautoren. Tatsächlich zählt Die Brücke am Kwai nicht umsonst gemeinhin zu den Filmen, die ihre Vorlage, den gleichnamigen Roman von Pierre Boulle, übertrumpfen.

Selbstverständlich, auch Machtstrukturen sind Teil des Diskurses, den David Lean hier entfesselt. Das scheint jedoch nur logisch, erzählt Die Brücke am Kwai doch auch von einem Aufeinandertreffen verschiedenen Kulturen und ihren jeweiligen Auffassungen von Lebensphilosophien. Colonel Nicholson scheint ein Musterbeispiel für den disziplinierten Gestus des chevaleresken Briten zu sein: Aufrichtig, unbeirrbar und sicherlich auch ein Stück weit anmaßend. Saito hingegen bleibt dem traditionsbewussten Wesen der Japaner treu, der Weg des Krieges bestimmt sein Tun, Beflissenheit prägt seinen Alltag. Angenehmerweise wird in Die Brücke am Kwai schnell deutlich gemacht, dass beide Parteien, Colonel Nicholson und Colonel Saito, nur im Miteinander bestehen können, obgleich jeder für sich die Möglichkeit genießt, den anderen zu brechen. Die Schärfe des anfänglichen Kampfes der Kulturen flaut nach und nach ab.

Vielmehr entwächst den zwischenmenschlichen Differenzen eine Aussicht auf gegenseitigen Respekt und Toleranz. Der Zustand im Gefangenenlager zermürbt das seelische Befinden der Insassen ohnehin schon zu genüge: Auf brütende Hitze folgen monsunartige Regelfälle. Viele verhungern, andere sterben, weil sie sich überarbeiten. Der Rest muss sich mit Schlangenbissen, Krankheiten und Schusswunden herumplagen. Und die Erwägung einer Flucht, um diesen Verhältnissen zu entkommen, scheint irrsinnig – der sichere Tod wartet außerhalb des Lagerkomplexes. Dass es der amerikanische Soldat Commander Shears (William Holden, Network) tatsächlich geschafft hat, dem wachsamen Blick Saitos und seinem Gefolge zu entkommen, verbucht weder Die Brücke am Kwai, noch der Zuschauer als Erfolg. Der Krieg nämlich bleibt den Herzen verhaftet und jede Chance auf einen Funken innerer Eintracht wird in den letzten Minuten des Films gnadenlos zerschlagen.

Es erscheint beinahe absurd, wenn sich so mancher Rezipienten erdreistet, Die Brücke am Kwai vorzuwerfen, er würde den blinden Gehorsam innerhalb militärischer Formationen unreflektiert glorifizieren. Geraden dieses (beschränkte) Beschwören eines pedantischen Armeegeistes offenbart die tiefe Tragik, in der sich Colonel Saito, Colonel Nicholson und Commander Shears verlieren werden. Die Brücke selbst nämlich war ein Symbol des Glaubens, ein Epitom des Widerstandes und half den Menschen, den Glauben an die eigene Nachhaltigkeit des Seins nicht zu verlieren. Gerade aber dieser Versuch, einen Sinn in der Sinnlosigkeit zu forcieren, entpuppt sich als rigoroses Scheitern an den eigenen Idealen. Krieg ist Wahnsinn, nicht mehr. Mit dieser Erkenntnis entlässt der imposante Die Brücke am Kwai den Zuschauer, während sich Scharen von aufgescheuchten Flughunden aufmachen, den Himmel zu verdunkeln. Krieg ist Wahnsinn.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org