Filme, die sich mit dem Krankheitsbild Krebs wirklich auseinandersetzen sind selten. Filme, die die Krankheit nutzen, um eine Geschichte von Liebe, Freundschaft und Kraft zu erzählen, die gibt es hingegen immer häufiger. „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“ ist der jüngste Ableger dieser Filme und zudem einer, der dem altbekannten Motiv einen etwas anderen Anstrich verpasst. Anstelle von Jugendlichen, deren Leben dem Ende geweiht ist, bevor es erst richtig begann, und die auf ihren letzten Metern eine typische Hollywood-Liebesgeschichte erleben, liegt der Fokus des Films von Catherine Hardwicke („Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen“) auf einer Freundschaft zwischen zwei erwachsenen Frauen.

Die Vergleiche zu anderen neueren Filmen, die sich einer tödlichen Krankheit bedienen werden immer wieder gerne und überraschen schnell gezogen. Der Vergleich zu Werken wie „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ ist dabei nicht wirklich passend, obwohl man gestehen muss, dass der deutsche Titel mit Sicherheit versuchte, einen ähnlichen Stil zu treffen. „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“ jedoch konzentriert sich auf die Freundschaft zwischen Jess und Milly (mit guter Chemie: Drew Barrymore („Urlaubsreif“) und Toni Collette („Little Miss Sunshine“)), zwei Frauen, die seit jüngsten Kindheitstagen beste Freundinnen sind. Wie die Exposition dem Zuschauer verspricht, waren die beiden bei allen wichtigen Lebensstationen beisammen - egal, ob es sich um den ersten Kuss, das erste Mal (mehr oder weniger) oder die Eheschließungen und Geburten des Nachwuchs handelt. Die beiden sind ein Herz und eine Seele und haben eine unkaputtbare Freundschaft, die ebenso schnell etabliert wird, wie klar wird, wer das Ende des Films nicht erleben wird.

Bereits in der Einführung nämlich werden ein paar Andeutungen relativ lieblos verstreut, die in aller Deutlichkeit offenbaren, was passieren wird. Das Ende ist also klar, der Weg wird zum Ziel. Das ist für Filme nicht neu, ist es doch ein verbreiteter dramaturgischer Kniff, das Ende zu zeigen und dann den Protagonisten erzählen zu lassen, „wie man hierhin gekommen ist“. Doch dieser Film macht es anders, er erzählt die Geschichte nämlich vollends chronologisch durch, bedient sich lediglich einer Erzählerin und macht von Anfang an keine leeren Versprechungen und versucht erst recht nicht, den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu führen. Das ist etwas, was man durchaus anerkennen sollte, weil es eine andere Seite des dramatischen Krankheitskinos offenbart. Eine, die rundheraus ist und dem Zuschauer Zeit gibt, sich mit den Charakteren anzufreunden und den letzten Lebensweg mit ihnen gemeinsam zu bestreiten. Hier zersplittert nicht erst auf den letzten Metern alles und lässt den Zuschauer geplättet zurück. Aber vielleicht wäre das besser gewesen, denn so ist der Film ein relativ spannungsarmer und blutleerer Streifen geworden.

Der Film arbeitet nämlich relativ teilnahmslos die gängigen Stationen der Krankheit ab. Diagnose, Trauer, Chemotherapie, Haarausfall, Spaß beim Perrückenkauf - das hat man alles schon unzählige Male genau so gesehen. Generell ist das nicht mit allzu großem Aufwand inszeniert, sodass das Werk extrem mit der jeweiligen Stimmung des Zuschauers steht und fällt - im Gegensatz zur Stimmung, die mit dem Film stehen und fallen sollte. Natürlich ist „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“ auf die Tränendrüse des Zuschauers aus. Das ist von Anfang an klar, das stand nie zur Debatte. Dank der sympathischen aber leider viel zu seltenen Darstellungen von Paddy Considine („Tyrannosaur“) und Dominic Cooper („Need for Speed“) und den erwähnt guten Barrymore und Collette wird der Film allerdings nie unangenehm aufdringlich. Wirklich bitter ist dann, dass der Zuschauer mehr und mehr Zeit mit seinen Charakteren verbringen möchte und mehr über sie erfahren will, während der Film nicht in der Lage ist, dieses Interesse vollends zu stillen.

Trailer

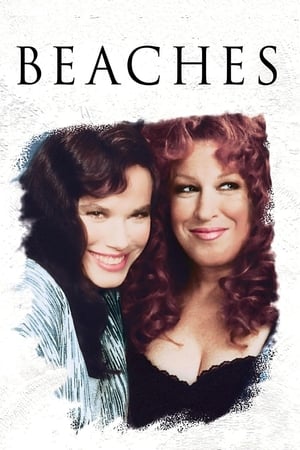

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Kommentare (0)

Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.

Melde dich an oder registriere dich bei uns!