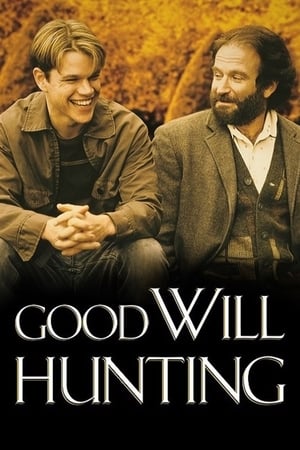

Der Traum von Unendlichkeit: Manche brauchen dafür nicht einmal ihre Augen schließen und sind mittendrin, während andere ihm Zeit ihres Lebens hinterher eifern und infolgedessen unter ihm begraben werden. „Good Will Hunting“ berichtet von beiden Segmenten, um seinen Fokus aber auf eine weitere Möglichkeit zu legen, die sich quasi zwischen alle Stühle setzt: Will Hunting (Matt Damon, „Liberace“) nämlich könnte sich durch sein kognitives Vermögen problemlos für die Nachwelt unsterblich machen. Er könnte nicht nur das Titelplatt renommierter Zeitschriften zieren, ihm würden ganze Bücher gewidmet, Kapitel in Geschichtsbüchern würden die Leserschaft mit seinem Namen einführen, wahrscheinlich dürften sogar Universitäten nach ihm benannt werden und ‚Will Hunting‘ würde sich freiweg als verbale Analogie auf ein wahres Genie in das allgemeine Vokabular einbürgern. Doch Will rennt seiner ihm mit Omnipotenz ausstattenden Gabe immerzu davon und wühlt sich viel lieber aus falschem Pflichtgefühl tief in die lokalen Gepflogenheit von South Boston.

Dass Gus Van Sant schon immer reges Interesse daran gezeigt hat, sich mit gesellschaftlichen Randläufern zu befassen, hat sich bis heute nicht geändert: Ob „My Private Idaho“, „Forrester - Gefunden!“, „Elephant“ oder „Restless“. Überall nehmen Außenseiter das Zentrum des Geschehens ein und werden von Gus Van Sant durch die Höhen und Tiefen begleitet. Natürlich ist dieser Will Hunting ebenfalls ein Außenseiter, wenn auch kein obligatorischer Einzelgänger: Wie der mit dem Fields-Preis honorierte Mathematiker Professor Gerald Lambeau (Stellan Skarsgard, „Nymphomaniac“) richtig feststellt, kann Will Hunting, der sich zum Spaß mit organischer Chemie auseinandersetzte und mathematische Gleichungen löste, an denen schon reihenweise Akademiker verzweifelten, niemand das Wasser reichen. Aber Will macht nichts aus seiner Intelligenz, er buckelt sich lieber auf dem Bau den Rücken krumm, prügelt sich und kippt mit seinen Kumpels abends einige Biere: Ein mechanischer Alltag, der gewiss auch etwas für sich haben kann, für eine Person wie Will aber auf Dauer die pure Verschwendung seiner Existenz bedeutet.

Seine große Klasse entfaltet „Good Will Hunting“ dann, wenn der Psychoanalytiker Sean Maguire (famos gespielt von Robin Williams, „Insomnia“) ins Spiel kommt, der sich von einem neunmalklugen Burschen aus der Gosse zuerst einmal anhören muss, wie beschissen sein Malen-nach-Zahlen-Aquarell doch ist, kurz bevor er ihm nach einigen missfälligen Worten über seine Frau an den Hals springt. In den Dialogen steckt eine ungemein suggestive Wirkung, der man sich nicht entziehen. Sean ist durch den Tod seiner Frau vom Leben gezeichnet und sieht sich nicht mehr in der Lage dazu, einen Neubeginn zu starten, während Will durch grauenhafte Kindheitserfahrungen mit dem Maulschlüssel und seinem Pflegevater unfähig ist, eine echte emotionale Bindung mit einem anderen Menschen einzugehen. Es wäre falsch zu behaupten, „Good Will Hunting“ würde durch seine Nuanciertheit im Umgang mit der Psychologie seiner Charaktere bestechen, denn letzten Endes verfällt das oscarprämierte Drehbuch von Matt Damon und Ben Affleck (der hier auch als Wills bester Freund Chuckie zu sehen ist) einigen Klischees und simplifiziert innerseelische Prozesse mit Wonne.

Doch Good Will Hunting packt, weil er ehrlich wirkt, weil er seine Figuren authentisch konturiert, selbst wenn er als Film über die Psychoanalyse schlussendlich als ‚Gescheitert‘ deklariert werden muss (aber daran ist ja bekanntlich auch schon ein gewisser David Cronenberg gescheitert). „Good Will Hunting“ erzählt über den Wert der Individualität, der Signifikanz der freien Entwicklung. Sean weiß, dass er Will zu nichts zwingen darf, doch Ratschläge, die dem egoistisch-affektiven Will endlich zur Selbstreflexion verhelfen, sind immer legitim. Dass Gus Van Sants Inszenierung hier auch verhältnismäßig konventionell ausfällt, tut dann auch nichts mehr zur Sache, schließlich konzentriert sich sein Sozial-Drama weitestgehend darauf, als Entwicklungsgeschichte die richtigen Töne anzuschlagen Und das gelingt ihm (wenn auch mit manipulativen Mitteln), sieht man den Film aus der emotionalen Perspektive. Es steht außer Frage, dass „Good Will Hunting“ objektiv betrachtet klare Defizite vorzuweisen hat, doch wenn Robin Williams seinen Monolog am See hält und Will Hunting endlich in die Schranken weist, versteht man, wie viel Aufrichtigkeit in dieser Story doch wirklich vergraben liegt. Ein wunderschönes, immer und immer wieder berührendes Erlebnis.

„And look at you… I don’t see an intelligent, confident man… I see a cocky, scared shitless kid. But you’re a genius Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine, and you ripped my fucking life apart. You’re an orphan right? You think I know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are, because I read Oliver Twist? Does that encapsulate you? Personally… I don’t give a shit about all that, because you know what, I can’t learn anything from you, I can’t read in some fuckin‘ book. Unless you want to talk about you, who you are. Then I’m fascinated. I’m in. But you don’t want to do that do you sport? You’re terrified of what you might say. Your move, chief.“

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org