Hinter glatten, glänzenden Oberflächen und attraktiven, jungen Gesichtern hat Cory Finley in seinem Regiedebüt Vollblüter umso hässlichere Abgründe verborgen. Zwei Teenagerinnen stehen im Mittelpunkt der Geschichte, die früher einmal beste Freundinnen waren und sich dann auseinandergelebt haben, nachdem Lilys Vater gestorben ist. Zusammengeführt werden Amanda und Lily zu Beginn weniger durch eine gewollte Wiederannäherung, sondern vielmehr durch externe Einflüsse. Schon die anfänglichen Szenen von Finleys Film erwecken mit ihrer kühlen Ausstrahlung nie den Eindruck, als würden sich hier zwei Mädchen auf freundschaftlicher Basis treffen und einen gemeinsamen Nachmittag verbringen, bei dem Amanda von Lily Nachhilfe erhält. Stattdessen wird das Treffen als bezahltes Arrangement enttarnt, für das Lily von Amandas Mutter 200 Dollar bekommt, damit sie mit ihrer Tochter etwas Zeit verbringt. Der Ansicht ihrer Mutter nach hat Amanda diesen sozialen Schub offenbar bitter nötig, denn das Mädchen ist nicht nur eine Außenseiterin, sondern blickt außerdem einer Verurteilung wegen Tierquälerei entgegen. Opfer war ihr Pferd, das sie wegen den starken Schmerzen, an dem das Tier litt, kurzerhand selbst mit einem Messer einschläferte.

Da dieser Vorfall in der Öffentlichkeit bereits die Runde machte, wird Lily von etwas ganz anderem fasziniert, das Amanda ihr verrät. Auch wenn sie grundlegende Bedürfnisse wie Hunger oder Müdigkeit noch verspürt, besitzt Amanda ansonsten keinerlei Emotionen. Gängige Gefühlsausbrüche wie beispielsweise Weinen hat sie sich mit einer langwierigen Methode antrainiert, durch die sie die Tränen wie auf Knopfdruck fließen lassen kann. Trotzdem entspricht Amanda eher einer leeren Hülle, die Hauptdarstellerin Olivia Cooke (Ready Player One) mit entsprechend apathischer, regungsloser Mimik verkörpert. Durch ihre Offenbarung wird sie für Lily, die einem gleichermaßen wohlhabenden wie langweiligen Elternhaus entstammt, hingegen umso interessanter. Mit einem langsamen Erzähltempo schildert der Regisseur fortlaufend, wie sich Lily und Amanda nicht nur auf gewisse Weise wieder annähern und eine recht abseitige Art der freundschaftlichen Beziehung zueinander aufbauen, sondern auch, wie Lily immer stärker zur Schülerin von Amanda wird.

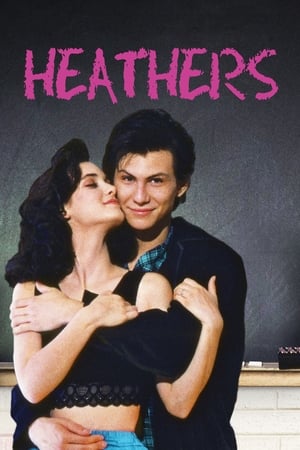

Als Mischung aus American Psycho und Heathers wird Vollblüter auf dem Poster beschrieben und auch wenn der Vergleich wieder einmal einem hochtrabenden Marketing-Schritt entspricht, strahlt Finleys Debüt tatsächlich Züge aus den kalten, zunehmend von der Realität entkoppelten literarischen Welten von Bret Easton Ellis aus. Ähnlich wie die Romane des amerikanischen Schriftstellers beschreibt auch Finley eine abgestumpfte Oberschicht, die sich mehr und mehr jeglicher moralischer Züge entledigt und nur noch in abschreckenden Extremen neue Formen des inneren Ausdrucks findet. Ein gemeinsames Ziel innerhalb ihrer abseitigen Freundschaft finden Amanda und Lily schließlich in Lilys arroganten, reichen Stiefvater Mark. Nachdem Amanda sofort bemerkt, dass Lily diesen abgrundtief hasst und er dem Mädchen zudem androht, sie in ein weiter entfernes Internat zu schicken, nachdem Lily wegen Plagiatsvorwürfen von ihrer bisherigen Schule ausgeschlossen wurde, überlegen sie sich einen mörderischen Plan.

Mit dem Vorhaben, den verhassten Stiefvater einfach um die Ecke zu bringen und dafür den vorbestraften Drogendealer Tim anzuheuern, der in den Augen der Mädchen sowieso nichts mehr zu verlieren hat, steuert die Handlung von Thoroughbreds in zunehmend vorhersehbare Bahnen. Inhaltlich altbewährte Erzählpfade sowie das zusätzlich betont langsame Tempo des Films vermag der Regisseur hierbei lediglich durch geringfügige Abweichungen von vertrauten Klischees und seine bemerkenswerte Handschrift zu kaschieren. Dabei lassen die auffällig stilvollen Einstellungen und Kamerafahrten in keiner Szene auf einen Regie-Debütanten schließen und erinnern eher an formverliebte Filmemacher wie beispielsweise Park Chan-wook (Stoker) oder Yorgos Lanthimos (The Killing of a Sacred Deer). Höhepunkt der Inszenierung ist jedoch der Score von Erik Friedlander, der dem Streifen mit äußerst percussionslastiger Musik einen ganz eigenwilligen, mitunter fremdartig verschrobenen Rhythmus verleiht und dort beklemmende Spannung andeutet, wo sich womöglich sonst nur banaler Realismus abzeichnen würde.

Als Gesamtwerk fehlt es Vollblüter aber an der konsequenten Weiterentwicklung der sichtbaren Abgründe, die zu oft endgültige Ausbrüche erahnen lassen und am Ende doch unter der befremdlich sterilen Oberfläche eingeschlossen bleiben, die Finley zum dominierenden Stilprinzip erhebt. So stellt dieser Film eines jener typischen Debüts dar, die viel Potenzial zwischen einer schon jetzt sehr markant entwickelten eigenen Handschrift erkennen lassen und bei denen lediglich der erzählerische Feinschliff fehlt, um beeindruckende Form und außergewöhnlichen Inhalt zu vereinen. Das Finale dieses Films kommt in dieser Hinsicht einem ersten Schritt in die richtige Richtung gleich, die Finley jetzt nur noch weiterverfolgen muss, um sich in Zukunft eventuell mit den ganz Großen innerhalb dieser Nische des psychotischen, andersartigen Indie-Films messen lassen zu können.

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org