Jedes Land hat seine eigenen Mythen, die zum Verständnis der eigenen nationalen Identität beitragen und oftmals geschichtlich über die Jahre verklärt werden. Diese Ereignisse bringen zudem stets Helden hervor, die noch über Jahrhunderte hinweg verehrt werden. Die Schlacht von Alamo im Jahre 1836 ist ein solcher Mythos und dient heute in den USA als Symbol für Mut, Tapferkeit und Opferbereitschaft für die Freiheit. Ein Symbol also, das bestens zum amerikanischen Selbstverständnis passt. Das Fort Alamo in der texanischen Stadt San Antonio gehört heute zum Weltkulturerbe und ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen des Landes. In der Erinnerungskultur der USA findet sich die Schlacht nicht nur in Filmen und Serien wieder, sondern wird genauso besungen und mit dem ehemals als Schlachtruf genutzten Ausruf „Remember the Alamo“ hat sie sogar Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch gehalten, um den mit der Schlacht verbundenen Mythos von Heldentum, Tapferkeit und Mut auch in ausweglosen Situationen zu beschreiben.

Dabei war die Schlacht selbst nicht unmittelbar mit der US-amerikanischen Geschichte verbunden, sondern Teil des texanischen Unabhängigkeitskrieges gegen Mexiko, denn Texas war zunächst eine spanische Kolonie und nach der Unabhängigkeit Mexikos eine Region innerhalb des neuen Staates. Dass die Schlacht von Alamo zum Nationalsymbol der USA wurde, hängt nicht nur mit der einige Jahre später erfolgten Aufnahme Texas in die Union zusammen, sondern mit dem verbundenen Patriotismus. Der Ausgang der Schlacht von Alamo war von Anfang klar, da die texanischen Freiheitskämpfer zahlenmäßig der mexikanischen Armee deutlich unterlegen waren. Ihr Zweck war es aber, die vom mexikanischen Diktator Santa Anna angeführten Truppen so lange wie möglich aufzuhalten, um General Sam Houston Zeit zu geben, eine schlagkräftige Freiwilligenarmee auf die Beine zu stellen. Eine Armee, die für Freiheit und Unabhängigkeit kämpft, sich gegen Unterdrückung und Diktatur stellt. Doch so eindeutig und rein waren Motive dann doch nicht, denn einer der Gründe für die aufständischen, mehrheitlich englischsprachigen Siedler Texas' war auch, dass Mexiko die Sklaverei offiziell abgeschafft hatte, die Siedler aber Sklaven für ihre Baumwollplantagen benötigten. Außerdem gab es zunehmend Konflikte zwischen den einst friedlich zusammenlebenden spanisch- und englischsprachigen Siedlern, nachdem mehr Siedler aus den USA eingewandert waren.

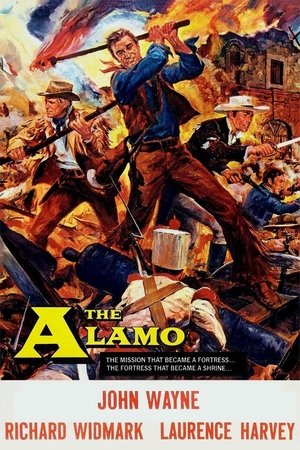

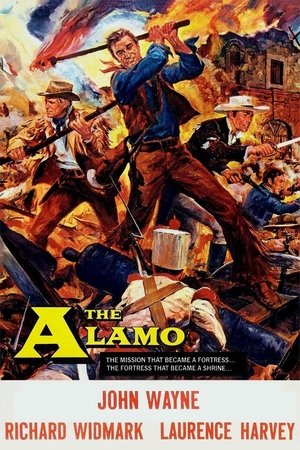

Alamo nimmt sich diesem geschichtlichen Kapitel an und beginnt wenige Wochen vor der Schlacht. Im Mittelpunkt stehen die drei Kommandeure Colonel William Travis (Laurence Harvey, Die Wunderwelt der Gebrüder Grimm), Colonel James Bowie (Richard Widmark, Das Urteil von Nürnberg) und Colonel Davy Crockett (John Wayne, Erster Sieg), die die ehemalige Missionsstation zum Fort ausbauen und sich auf die ausweglose Schlacht gegen die heranrückende mexikanische Armee vorbereiten. John Wayne, der Inbegriff des amerikanischen Westernhelden, fungiert hier nicht nur als Darsteller, sondern zugleich als Regisseur und Produzent in seinem Herzensprojekt, für dessen Umsetzung er jahrelang kämpfte und wofür er sich sogar verschulden musste. In seiner ersten und einzigen alleinverantwortlichen Regiearbeit inszeniert er insbesondere sich in seiner Rolle des Abenteuers und Politikers Davy Crockett übertrieben heldenhaft. Während Travis und vor allem Bowie mit einigen Schwächen versehen werden, scheint die Figur des Crockett überhaupt keine Makel zu haben, was dem pathosgetränkten epischen Werk Waynes in jedem Fall schadet, da seine Figur einfach zu glatt daherkommt und keine wirkliche Tiefe besitzt, obwohl die historische Figur Davy Crockett genug zu bieten hätte. Man merkt zwar die Leidenschaft, mit der John Wayne seinen Wunschfilm umgesetzt hat, aber anstatt hier die drei führenden Persönlichkeiten gleichermaßen und entsprechend ihrer historischen Bedeutung darzustellen, trägt Bowie lediglich den Stempel des Alkoholikers und Travis des detailversessenen Paragraphenreiters. Nur Crockett ist durchweg der verwegene Held.

Der Film weist einige historische Ungenauigkeiten auf, was letztendlich sogar dazu führte, dass sich einige Berater später vom Film distanzierten. Da verwundert es natürlich nicht, dass die ganzen Hintergründe des texanischen Unabhängigkeitskrieges nie offenbart werden und das Thema Sklaverei nur ganz marginalisiert angesprochen wird, wobei der Eindruck eines glücklichen Sklaven erweckt wirkt, der sogar nach seiner Entlassung aus der Sklaverei sich in den Dienst der Sache stellt und für die Freiheit kämpft. Generell scheinen viele der Nebenfiguren in Alamo nur dazu da zu sein, Tapferkeit und Heldenmut zu symbolisieren, denn obwohl sie die Gelegenheit haben zu fliehen, entscheiden sie sich für den Kampf und den sicheren Tod und wenn sie nicht selbst überzeugt sind, dann werden sie von den Ehefrauen ermutigt in die Schlacht zu ziehen und ihr Leben zu geben. Eine Differenzierung gibt es nicht, alle wollen Helden sein. Der verbreitete Pathos und Patriotismus trieft hier aus allen Poren und schwächt den Film unnötig. Natürlich ist es legitim Helden zu verehren, sie mitunter zu glorifizieren, gerade wenn es um den Kampf für die Freiheit geht, aber diese Gratwanderung muss genau ausbalanciert werden, was Alamo zumindest aus heutiger Sicht nicht wirklich gelingt. Dennoch muss man dem Film zumindest zugutehalten, dass die mexikanische Seite während der verlustreichen Schlacht nicht vollkommen ausgeblendet wird.

Umso mehr verwundert es aus heutiger Sicht auch, dass der Film seinerzeit für sieben Oscars nominiert war, von denen er einen in der Kategorie bester Ton gewann. Doch hier überwiegen die technischen Kategorien und in diesen kann Alamo abgesehen von der Handlung tatsächlich überzeugen. Sowohl Kameraarbeit als auch Ton, Schnitt und Musik sind gelungen und die texanische Landschaft und die große finale Schlacht sind monumental in Szene gesetzt. Kanoneneinschläge, Explosionen und Kämpfe sind beachtlich gestaltet und wahrlich ein Highlight des Films. Überhaupt ist die zweite Hälfte des Films deutlich besser, da die erste Hälfte einfach zu sehr in die Länge gezogen wird. Bei einer Gesamtlauflänge von 162 Minuten hätte man sich hier deutlich kürzer fassen und die Handlung um unnötige Handlungsstränge kürzen können. Natürlich bedarf es der Vorstellung der zentralen Figuren und ihrer Beziehungen zueinander, die teils durch Misstrauen und teils durch Anerkennung für vergangene Leistungen geprägt sind. Doch Wayne nutzt die Zeit nicht nur, um die Figuren einzuführen, sondern eher für seine eigene Selbstdarstellung. So hätte man an dieser Stelle auf Romantik verzichten können, aber Wayne musste sich wohl nicht nur als Held an sich, sondern ebenso als Frauenheld inszenieren.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Kommentare (0)

Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.

Melde dich an oder registriere dich bei uns!