Vier Oscars hat John Ford (Früchte des Zorns) in der Zeit von 1936 bis 1953 entgegennehmen dürfen. Damit ist der aus Maine stammende Filmemacher der bis heute am meisten honorierte Regisseur in der Historie der Academy Awards. Bezeichnenderweise wurde Ford für keine seiner unzähligen und gleichermaßen stilprägenden Western-Arbeiten mit der prestigeträchtigen Auszeichnung bedacht. Und auch wenn es etwas brüsk anmutet, so sind die Western, die er in genau dieser Zeitspanne gedreht hat, handwerklich zwar formidabel, ließen inhaltlich jedoch reichlich zu wünschen übrig. Nicht nur Ringo aus dem Jahre 1939, der John Wayne (Der letzte Scharfschütze) über Nacht zum Weltstar erklären sollte, ist dafür ein gutes Beispiel, auch der elf Jahre später entstandene Rio Grande kann sich einigen ideologischen Querschlägern kaum verweigern.

Was John Ford in allererster Güteklasse beherrscht, ist das Realisieren von markanten Bildwelten. Im Monument Valley, welches heutzutage auch seinen Namen trägt, fand John Ford seit jeher beeindruckende Aufnahmen einer urwüchsigen Landschaft, der sich die Menschen unterzuordnen haben. Und gerade das Thema der Unterordnung, der Anpassung, der Eingliederung, ist doch eines, welches die Figuren von John Wayne niemals nötig haben: Sie besitzen eine derartig autoritäre Aura, mit der sie alles und jeden unter ihr Kommando stellen. Jedenfalls war das solange der Fall, bis Der schwarze Falke das Licht der Welt erblickte und einen neuen Blickwinkel auf John Wayne und seine (auch im Kino immerzu reproduzierte) Starpersona erlaubte. In Rio Grande aber obsiegt das Charisma der Hollywood-Ikone. Und zweifelsohne ist es auch dem Können John Fords anzurechnen, dass Wayne sich auf genau dieses Charisma betten darf.

In einem Fort in der Nähe des Rio Grande, dem legendären Grenzfluss zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko, gibt Wayne den kriegserfahrenen Lt. Col. Yorke, der seit Jahren schon gegen die Apachen zu Felde zieht und weder seine Frau, noch seinen Sohn in den letzten 15 Jahren gesehen hat. Wer den Western auch als Heimatfilm begreift, dem wird es umso logischer erscheinen, warum John Ford im hiesigen Abschluss seiner Kavallerie-Trilogie verstärkt auf Familienkonflikte baut – es ist dem Sujet schlichtweg eingeschrieben. Sein Sohn, Jeff (Claude Jaman jr., Goldraub in Texas), steht irgendwann als Rekrut vor ihm, seine Frau Kathleen (Maureen O'Hara, Sindbad der Seefahrer) indes versucht alles, um ihren Sohn vom Soldatentum fernzuhalten. Erfolglos, natürlich. Und genau diese Selbstverständlichkeit, dass ein junger Mann für sein Vaterland in den Kampf ziehen sollte, leitet ein nicht geringes Ausmaß an Problemen ein.

Rio Grande ist nur nicht das Familiendrama, in dem John Wayne gerade durch die gelegentlichen Brüche in seiner Souveränität überzeugt, wenn er seiner Frau in die Augen blickt und plötzlich unsicher wie ein Schuljunge erscheint. John Ford erzählt auch eine Initiationsgeschichte und arbeitet sich am Erwachsen- und Mannwerden von Jeff in unheimlich antiquierten Mustern ab. Dieser nämlich muss erst einmal den Apachen, Seite an Seite mit seinem Vater, die Stirn bieten, bevor er sich als mündiger Amerikaner ansehen lassen darf, während die Rolle der Frau letzten Endes darauf reduziert wird, wartend am Straßenrand zu stehen, um den Heimkehrern mit einem weißen Taschentuch in der Hand entgegenzuwehen. Die Darstellung der Indianer indes ist deckungsgleich mit jenem rassistischen Verständnis eines Ringo: Blutrünstige Wilde, die Frauen und Kinder verschleppen und ihre Abende damit verbringen, peinlich um das Lagerfeuer zu hüpfen.

Aus Ethnokitsch wird in den Händen von John Ford auch ganz schnell Ethnozentrismus. Da fällt es dann auch nicht schwer, nachzuvollziehen, warum Quentin Tarantino (Jackie Brown) John Ford als Rassisten bezichtigte. Dabei steckt auch in Rio Grande, neben seiner empathischen Visualität und den gut aufgelegten Schauspielern, immerhin ein Potenzial, welches um Vertiefung fleht. Im Kern nämlich ist dies nicht nur ein Werk über eine familiäre Wiedervereinigung, sondern auch über die destruktive Kraft von Pflichtgefühl; von militärischem Gehorsam und Heimattüdelei. Rio Grande aber scheint noch ein Opfer seiner Zeit gewesen zu sein, was ihn dementsprechend museal erscheinen lässt. All die kritischen Standpunkte, in und um die Charaktere herum, werden niemals durchleuchtet, sondern glorifiziert. Und wenn dem Regisseur mal wieder nicht einfällt, wie er die Geschichte voranbringen soll, lässt er die Countrygruppe Sons of the Pioneers einen von ihren Hits vortragen. Wieder und wieder.

Trailer

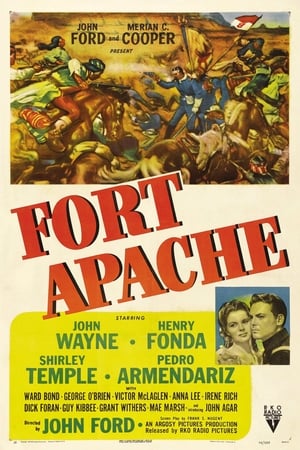

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Kommentare (0)

Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.

Melde dich an oder registriere dich bei uns!