Im Outback ist mal wieder die Hölle los, obwohl es Razorback eine ganze Weile relativ ruhig angehen lässt. Für einige Gemüter sicherlich zu ruhig und um das gleich mal in Relation zu setzen: uneingeschränkt vorteilhaft ist das für den zweiten Kinofilm von Russell Mulcahy – der zwei Jahre später mit Highlander – Es kann nur einen geben einen (spätzündenden) Mega-Kultfilm der 80er folgen lassen sollte – mit Sicherheit nicht. Das mag zum Teil an falschen Erwartungshaltungen liegen, ein Stückweit aber auch an einer nicht immer kohärenten Grundauslegung, die den Film sowohl interessant und teilweise sogar experimentell erscheinen lassen, aber ganz bestimmt nicht optimal an einem naheliegenden Zielpublikum orientiert. Klingt kompliziert? Mag es auch sein, wenn man es nicht selbst gesehen hat.

Natürlich ist Razorback ein klassischer Tierhorrorfilm der 80er, aber noch viel mehr ein Ozploitator. Ein australischer B-Genre-Film, mit der Beteiligung eines oft nicht genug wertgeschätzten Namen dieser besonderen Gattung. Das Drehbuch (beruhend auf dem gleichnamigen Roman von Peter Brennan aus dem Jahr 1981) verfasste niemand geringerer als Everett De Roche, der in diesem sehr besonderen Bereich verantwortlich war für etwa ein halbes Dutzend großer bis kleiner Klassiker. Patrick & Long Weekend (beide 1978), Harlequin (1980), Fortress (1985), Link, der Butler (1986, der allerdings für CANNON in den USA) oder nach langer Pause nochmal sehr radikal mit Storm Warning (2007) oder einem Remake seines einzigen, echten Meisterwerks in Form von dem Long Weekend von 2008. Ein De Roche war eine Zeitlang immer ein Hingucker wert, weil immer etwas Besonderes, Eigenwilliges geboten wurde, und da macht auch dieser Schweinefilm keine Ausnahme. Nur muss man vielleicht etwas mehr Geduld und Wohlwollen mitbringen, um sich an den wahren Qualitäten zu erfreuen.

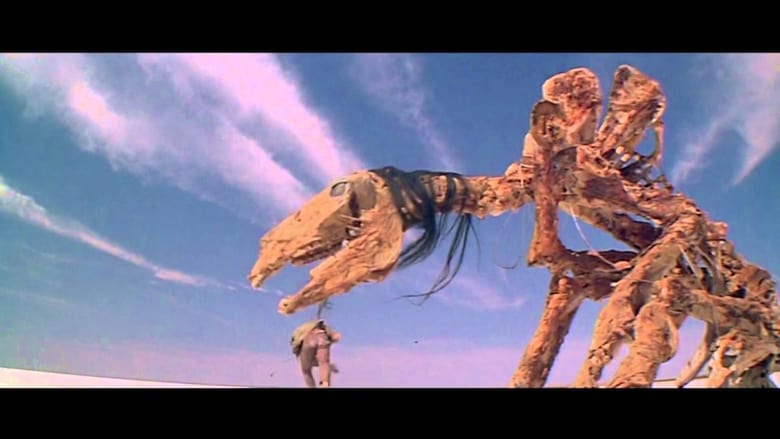

Nach einem rasanten und wuchtigen Opener wird das borstige Ungetüm lange zurückgehalten bzw. nur sehr behutsam eingesetzt, was aber auch einen durchaus cleveren wie effizienten Effekt hat. Zum einen wird seinem Auftauchen dadurch eine besondere Bedeutung gegeben und mit einem Suspense-Faktor gespielt, der absolut Parallelen zu Die Vögel von Alfred Hitchcock oder noch viel mehr zu Der weiße Hai von Steven Spielberg aufweist. Zum anderen wird dadurch das bestimmt nicht übermäßige Budget hervorragend cachiert und das Monstrum immer nur kurz, aus sehr gezielten Perspektiven und Teilaspekten, dafür dann immer überzeugend in Szene gesetzt. Niemals sieht Razorback billig, trashig oder gar albern aus, da das Mechatronik-Schwein so geschickt verwendet wird. Besser geht es unter diesem Aspekt kaum – außer vielleicht bei Der weiße Hai.

So erstaunlich gut das bezogen auf die reine, akute Darstellung funktioniert, reicht das insgesamt aber nicht, um den tierischen Widersacher immer dauerpräsent zu halten. Da wird sich zur Überbrückung mit menschlichen Antagonisten beholfen (was in der Romanvorlage eventuell besser funktionieren mag, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden), die als stark überzeichnete Redneck-Assi-Karikaturen maximal einen zweckdienlichen Sinn erfüllen. Der Plot wirkt mitunter auch etwas rumpelig und hat mit dynamischen Schleifspuren zu kämpfen, dafür ist das stellenweise – völlig überraschend – großartig inszeniert. Nicht der Keiler, erst recht nicht die Menschen, nein, das Outback ist der wahre Star des Films. Da werden teils wunderbare Momente kreiert, wenn die blutrote Dämmerung durch aufwirbelnden Staub oder die zirpende Nacht durch dichten Nebel zu einem undurchsichtigen, beunruhigenden wie faszinierenden Szenario hochgejazzt wird. Gekrönt von einer sogar völlig surrealen Sequenz, wenn Protagonist Carl (Gregory Harrison, Trapper John, M.D.) dehydriert, desorientiert und mehr tot als lebendig durch die Steppe taumelt, bei der auf alle narrativen Konformitäten des üblichen Tier- und B-Horrorfilms – Entschuldigung – geschissen wird, um einfach mal einen rauszuhauen. Das ist komplett Off-Beat und darin so geil, daran erkennt man nicht nur die Handschrift von Everett De Roche, sondern auch diesen Mut und die Individualität, die viele Ozploitator der 70er und 80er so sehenswert machte. Das erinnert auch an den jungen Peter Weir mit Filmen wie Die Autos, die Paris auffraßen, Picknick am Valentinstag oder Die letzte Flut.

Einen großen Beitrag zu diesem gelungenen Eindruck trägt natürlich auch Kameramann Dean Semler bei, der zuvor schon u.a. Mad Max II – Der Vollstrecker einfing und für Der mit dem Wolf tanzt später mit dem Oscar prämiert wurde. Er kreiert mitunter fantastische Bilder, die gemessen an den Umständen nur noch mehr zu loben sind. Die ohne den wütenden Eber wurden ja schon lobend erwähnt, so richtig die Sau mit ihm darf er erst im Finale rauslassen, welches – abermals sorry – saugeil ist. Recht kurz, aber der Showdown im Schlachthof macht aus relativ wenig so verblüffend viel, das muss man einfach loben. Und das ist es auch, was am Ende das überraschend überschwängliche Fazit für diesen nicht fehlerfreien, dafür wahnsinnig engagierten Film ausmacht…

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org