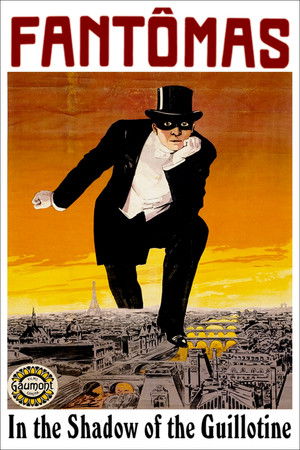

Wann passiert es schon einmal in Zeiten des Internets, der permanenten Recherche, den weit über eintausend gesehenen Filmen und nach knapp drei Jahren des Filmstudiums, dass man über einen Filmklassiker stolpert, von dem man vorher weder gelesen noch gehört hat? Nicht oft, kann Ihnen der Verfasser versichern. Dementsprechend erfreut ist man, wenn man doch noch ein Werk entdeckt, dass einem vorher durch die Finger gerutscht ist. So geschehen mit Die Vampire, einem siebenstündigen Serial von Louis Feuillade (Fantomas). Ein Serial war ein mehrteiliges Filmwerk, hier bestehend aus zehn Episoden zwischen 15 und 59 Minuten lang, die im Abstand von ungefähr einem Monat in die Kinos kamen. Quasi der Vorgänger der Mini-Serie. Feuillade galt damals als der König dieser Formate, hatten seine Werke Fantomas, Judex, Tin Minh und eben Die Vampire sagenhaften Erfolg beim Publikum.

Der Film der Stunde erzählt die epische Jagd des Star-Journalisten Philippe Guérande (charismatisch: Édouard Mathé, Judex) nach der Verbrecherbande Les Vampires, die ganz Paris mit ihren außergewöhnlichen Verbrechen in Atem halten. Feuillade zeigt die Bande sodann als eine Verschwörung, eine kriminelle Vereinigung, die der Oberschicht entspringt. Die versnobte Gesellschaft, die sich über Klatsch und Tratsch das Leben versüßt und glaubt, sich die Welt Untertan machen zu können. Das Verderben steckt hier in dem Glänzenden und Scheinenden, in den Dingen, die nach außen hin begehrenswert wirken. Sei es ein Ring, der tötet, ein edler Handschuh als Waffe oder das feine Abendmahl, an dem die Gäste verrecken. Kommentiert von der trockenen Texttafel „Dessert“. Die Opfer sind dabei gar nicht etwa durch ihre Gier zum Scheitern verurteilt. Sie begehen lediglich den Fehler, gutgläubig und naiv zu sein. Und die Täter begehen ihre Verbrechen aus einem einzigen Grund: Weil sie es können.

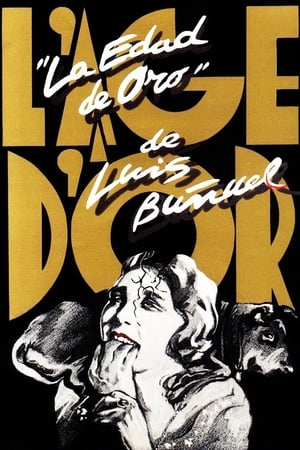

Feuillade, dem bescheinigt wird, hier bereits den Surrealismus (Jahre vor Luis Bunuel und Salvador Dalí) in den Film einzuflößen, hat dabei durchaus ähnliche Ziele wie Bunuel, aber andere Helden und vor allem begeht er andere Wege. Doch damit der Ehre nicht genug, denn was Feuillade an Einfluss auf das Medium mit sich bringt, muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Rückblickend sieht man den Film selbstverständlich anders, als das Publikum im Jahre 1915. Heute sind einem die Motive bekannt, heute kennt man die Mechanismen des Kinos, der Genres. Hier jedoch findet man ihren Anfang. Und damit setzt sich Die Vampire süffisant zwischen die Stühle, fühlt sich keiner Gangart vollkommen verpflichtet und wird so zu einem wunderschönen Bastard aus Horrorepos, Vorreiter des Kriminalfilms, der bereits deutliche Elemente des Thrillers aufzuweisen hat. Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Roman Polanski sind nur die ersten Nutznießer von Feuillades Arbeit, die einem da einfallen mögen.

Dabei steckt Die Vampire aber nicht in Kinderschuhen. Der Regisseur ist völlig in seinem Element vereint vor seiner gut platzierten Kamera einige gute Darsteller und einige Laien, die immer wieder um Zustimmung erbittend in Richtung Kamera gucken. Charmanter geht es wahrlich nicht. Dabei muss man sich nicht täuschen lassen; aus den wichtigen Darstellern schafft Feuillade es gar, Feinheiten und Nuancen herauszukitzeln. Und er geht noch eine Stufe weiter. Feuillade nutzt verschiedene Schauspielstile seiner Darsteller und bindet sie in sein Gesamtwerk ein. So ist es der Kollege von Philippe, Oscar Mazamette (klarer Favorit: Marcel Lévesque, Das Verbrechen des Herrn Lange), der Charmebolzen, der immer wieder in seinem Spiel die Vierte Wand durchbricht und die Sympathien auf sich zieht. Mazamette ist zudem die wohl ausgearbeitetste Figur des Serials. Er fängt als hinterhältiger Sidekick an, bleibt stets in der Gunst des Zuschauers und wird vom ehemaligen Verbrecher zur rechten Hand Philippes, kommt zu plötzlichem Reichtum und wird vom Saulus zum Paulus, indem er zum Gegenentwurf der verbrecherischen Elite wird.

Diese Art der Schauspielerei von Lévesque steht im klaren Dienst des Filmes an sich und sie führt diese Kritik zu ihrem wichtigstem Punkt. Louis Feuillade inszeniert im Jahr 1915 ein Kino, das im doppeldeutigen Sinne selbstbewusst ist. Die Vampire geht äußerst kreativ mit seinem Medium um. Das beispielhafte Durchbrechen der Vierten Wand mag dabei mal geplant und mal zufällig sein, es verfehlt jedoch nie an Wirkung. Und diese Wirkung fällt deutlich vielfältiger aus, als man es vom heutigen Paradebeispiel House of Cards gewohnt ist. Vielfältig, aber mit einem Ziel: Dem Zuschauer eine Beziehung zum Medium und zum Werk an sich zu ermöglichen. Eine innige Beziehung, die nicht für zwei Stunden zum Sitzen verleitet, sondern eine, die den Zuschauer in die Jagd integriert, die ihn bei der Hand nimmt, wortwörtlich in die Welt des Films geleitet und die gegenseitige Wertschätzung als bedingungslos etabliert.

Irma Vep, die Verbrecherin und Star des Films (gespielt von Musidora, die mit Die Vampire den Sprung zur Ikone schaffte) ist eine Frau mit tausend Gesichtern. Und jedes einzelne spielt ein doppeltes Spiel. Nachts ist sie eine mutige, kreative und laszive Frau ohne Gewissen, tagsüber eine brave Dame im Büro, die ihrem Kollegen zuhört, der schreit: „Ich bin ein Filmfanatiker!“. Der ihr erzählt, dass er gleich in den Gaumont Palace gehe, um einen Film zu schauen, der - dem Zeitungsartikel nach zu urteilen - Die Vampire recht ähnlich sein könnte. Hier spannt Feuillade (einmal mehr im; im Jahre 1915) eine Brücke des Films, die beinahe schon postmodernen Charakter hat. Und das Jahrzehnte, bevor die Moderne überhaupt begann. Feuillade deckt hier nämlich den Film als solchen auf, zeigt aber, dass der Horror und das Unheil nicht als Unterhaltung, sondern als Spiegel der Realität fungiert. Das Verderben, dass sich der Mann im Kino anschaut, bricht kurz darauf in seinem Leben auf ihn ein. Eine überaus französische Eigenart: Das Kino ist nicht zur Flucht, sondern zum Aufdecken der Realität. Kino als zweite Hälfte der Medaille, notwendig, vervollständigend. Etwas, was Feuillade auch in der Frisur des Protagonisten manifestiert; der perfekte Mittelscheitel sticht sofort ins Auge - eine Frisur, die Philippe mit seinem finalen Widersacher teilt.

Der Regisseur und Drehbuchautor Feuillade ging wie folgt bei seiner Arbeit vor. Er dachte sich die erste und die letzte Szene aus und dann wurde am nächsten Tag gedreht. Der Teil in der Mitte wurde von den Darstellern ausgefüllt. Diese ungewöhnliche Vorgehensweise macht sich bemerkbar. Es ist, als sei der Film stets selbst auf der Suche nach den Verbrechern; ein Umstand, der die Einbindung des Zuschauers und die Spannung der Geschichte um einiges verstärkt. Alsbald entfaltet sich ein Cluster der Handlungen, Jäger sind auch immer Gejagte. Es ist schwierig zu sagen, wer am Gewinnen ist, schwierig zu sagen, was gewonnen werden kann, sicher ist nur: Alle haben was zu verlieren. Die Gewalt des Bösen, das auf Verderb ausgerichtete Leben der Dekadenz, richtet sich irgendwann blind in einer wilden Kreisbewegung gegen alles und jeden. Auch und vor allem gegen die eigene Seite.

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org