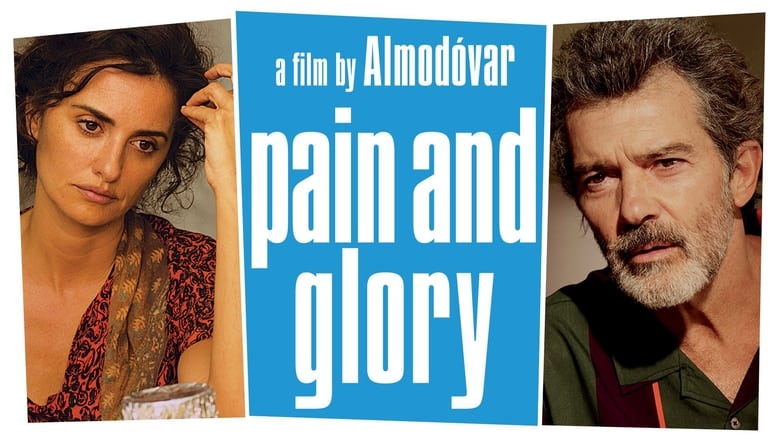

Gut dreißig Jahre ist es her, dass Regisseur Salvador Mallo (Antonio Banderas, 69 Tage Hoffnung ) mit seinem Film »Sabor« rauschende Erfolge feiert. Nun soll der zum Klassiker avancierte Streifen restauriert dem Publikum präsentiert werden. Zu diesem Anlass wollen die Veranstalter nicht nur den alternden und von allerlei Beschwerden geplagten Salvador aus seinem Schneckenhaus locken, sondern wünschen auch die Anwesenheit des damaligen Hauptdarstellers Alberto (Asier Etxeandia, Ma Ma - Der Ursprung der Liebe). Mit dem allerdings ist Salvador seit den Dreharbeiten zutiefst zerstritten. Auf Drängen seiner Assistentin Mercedes (Nora Navas, Parallelwelten) gibt er sich dennoch einen Ruck, um die Aussprache mit Alberto zu suchen – ohne zu ahnen, was diese Begegnung alles in Gang setzen wird …

Pedro Almodóvars (Die Haut, in der ich wohne) neuester Film ist vor allem eines: sehr Almodóvar. Erzählerisch, schauspielerisch, bildsprachlich und thematisch – mehr Almodóvar in einem Film ist schwer vorstellbar. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Leid und Herrlichkeit ist Almodóvars bislang wohl persönlichster Film und stark autobiografisch geprägt, die Figur Salvador in vielerlei Hinsicht ihm selbst nachempfunden. Doch auch ohne dieses Wissen lässt es sich in den Bildern des Films versinken.

Zu Beginn von Leid und Herrlichkeit entsteht noch der Eindruck, dass es die Versöhnungsarbeit von Salvador und Alberto sein wird, die im Mittelpunkt der Handlung steht, ihr Zusammenraufen auf dem Weg zum gemeinsamen Event. Tatsächlich aber wird rasch klar, dass ihr Aufeinandertreffen in den ersten Szenen keineswegs Fokus und Ziel der Filmhandlung vorzeichnet, sondern lediglich zum Auslöser und Stichwortgeber wird für die Entwicklungen und Begegnungen, mit denen es Salvador im weiteren Verlauf zu tun bekommt.

Seine Figur ist der Fixpunkt, um den sich in diesem Film alles dreht.Entsprechend kommt es Antonio Banderas zu, einen Großteil der Handlung zu tragen, und seine unaufdringliche, aber intensive Charakterdarstellung ist zweifellos ein Höhepunkt von Leid und Herrlichkeit. Salvador ist exzentrisch, geplagt von unzähligen Zipperlein, wie er die Zuschauer sehr schnell in einem trockenen Voice-Over wissen lässt, und seine Beschwerden sind der Grund, warum er sich seit Jahren nicht mehr zur kreativen Arbeit aufraffen kann – obwohl er sie schmerzlich vermisst. Banderas lässt all diese Facetten der Figur Salvador Mallo binnen weniger Szenen greifbar und glaubhaft werden, ebenso wie den Sog der Drogensucht, in die Salvador sich auf seinem versuchten Weg zurück ins Leben rasch begibt.

Durchbrochen wird die Handlung – auch das typisch Almodóvar – von Rückblenden in Salvadors Kindheit, die zum großen Teil um die charismatische Gestalt seiner Mutter Jacinta (Penélope Cruz, Offenes Geheimnis) kreisen, um das Leben in einer kargen Höhlenwohnung im valencianischen Paterna, um seinen Widerstand gegen das Priesterseminar, in dem Jacinta wiederum die einzige Chance auf Bildung für ihren begabten Sohn sieht.

Im Verlauf der Handlung entfaltet sich Leid und Herrlichkeit zu einem farbenfrohen, anekdotischen Porträt der Hauptfigur Salvador Mallo, in dem Almodóvar seine Lieblingsthemen geschickt miteinander verwebt. Da ist die innige, nicht immer leichte Beziehung zur Mutter, die letztlich bis in die Gegenwart weiterverfolgt wird; die Frage von Homosexualität und dem Erwachen der eigenen Sexualität; die Rolle des Katholizismus; das Handwerk des Kunstschaffens und damit verbunden auch das Spiel mit Realitätsebenen, mit Erfundenem und Erinnertem, mit Inszenierung und Realität.Verpackt ist das alles in starke Bilder mit satten Farben, deren mögliche Symbolträchtigkeit aber nie so aufdringlich wirkt, wie es zum Teil in Julieta der Fall war.

Alberto Iglesias’ (Und dann der Regen) Soundtrack untermalt und bekräftigt die Handlung souverän, und auch die von Almodóvar verehrte (und tatkräftig unterstützte) Chavela Vargas ist in einer Szene wieder zu hören.Schauspielerisch vermag Leid und Herrlichkeit zu überzeugen – nicht nur mit Blick auf Banderas. Penélope Cruz gibt die bodenständige und bis zur Rücksichtslosigkeit pragmatische Jacinta, Asier Etxeandia den zunächst nahezu klischeehaften Bohème Alberto, der wie Salvador auf die Rückkehr ins kreative Leben brennt. Etwas blass, aber durchaus charmant zeigt sich Leonardo Sbaraglia (Wild Tales) in der Rolle von Federico, einer alten Liebschaft Salvadors.

Das Geflecht von Handlungslinien und Erinnerungssträngen lässt vor allem im Kleinen immer wieder Almodóvars Einfallsreichtum als Geschichtenerzähler des Bizarren aufblitzen. Die Komposition des Films als quasi-autobiografischer Rückblick auf ein ereignisreiches Leben sorgt zugleich allerdings auch dafür, dass verschiedene Aspekte nur oberflächlich abgehandelt werden können – etwa Salvadors Heroinsucht oder die wiederholten Zerwürfnisse mit Alberto, deren Beilegung nicht immer nachvollziehbar wirkt, sodass die Geschichte an diesen Stellen von ihrer zuvor aufgebauten Intensität einbüßt.

Auch die nahezu antiklimaktisch angelegte Handlung macht es einem nicht unbedingt leicht. Salvador vollzieht innerhalb des Films zwar eine charakterliche Entwicklung, die insgesamt handwerklich sauber geschrieben und schauspielerisch glaubwürdig dargestellt wird. Sie umgeht aber auch typische Erzählkonventionen und nimmt sich die Freiheit, manchen zentralen Konflikt geradezu beiläufig und mit einer Unaufgeregtheit zu lösen, die gleichermaßen erfrischend wie enttäuschend wirken kann. Der Film endet an einer folgerichtigen, aber im ersten Moment nicht unbedingt befriedigenden Stelle, wartet zuletzt allerdings auch noch mit einem Kniff auf, der wiederum so typisch Almodóvar ist, dass man ihn fast hätte erwarten können – und der das im ersten Moment unentschlossen wirkende Ende wie auch den Rest des Films noch einmal in anderes Licht taucht.

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org