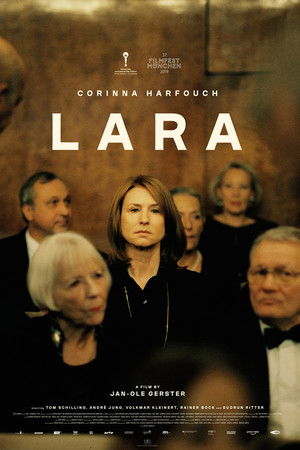

Der Entschluss scheint gefasst: Heute, an ihrem 60. Geburtstag, möchte sich Lara Jenkins (Corinna Harfouch, Der Untergang) durch einen Sprung aus dem Fenster ihrer Wohnung im Berliner Hansaviertel selbst ein Ende setzen. Bevor sie ihr tödliches Vorhaben jedoch in die Tat umsetzen kann, klingelt es an der Tür. Zwei Polizisten stehen dort und spannen Lara, die früh-pensionierte Beamtin, als Zeugin bei einer Hausdurchsuchung in der Nachbarschaft ein. In diesen Anfangsminuten gelingt es Regisseur Jan-Ole Gerster (Oh Boy) bereits mehr über die diffizile Protagonistin seines zweiten Spielfilms auszusagen, als es vielen Filmemacher im Zuge einer 120-minütigen Gesamtlaufzeit gelingen würde. Der Grund dafür ist, dass Gerster dem Verborgenen vertraut. Nichts muss ausformuliert werden, die ganze Wahrheit entfaltet sich in den Köpfen des Zuschauers.

Es war mehr Zufall als Methode, dass Lara nun, genau wie Oh Boy, erneut den Zeitraumes eines Tages in der bundesdeutschen Hauptstadt abdeckt. Während die Großstadtodysssee aus dem Jahre 2012 ihre Schönheit noch aus dem melancholischen Driften destillierte, welches sich aus Tom Schillings (Werk ohne Autor) Suche nach einem Kaffee ergab, fährt Gerster nun andere Geschütze auf. Die erzählerische Taktung, die das Drehbuch von Blaz Kutin vorgibt, ist keine Fließende, sondern eine Peitschende und Fauchende. Lara hat es geschafft, all die Menschen, die ihr einmal nahe gestanden haben, von sich zu entfremden. Vor allem ihr Sohn Viktor (Tom Schilling) musste jahrelang unter dem eisernen Druck leiden, den seine Mutter auf ihn ausgeübt hat. Heute wohnt er bei seiner Oma und antwortet nicht mehr auf die Anrufe von Lara.

Die innerseelischen Konflikte und dysfunktionalen Verhältnissen, die sich durch alle Beziehungen ziehen, mit denen Lara einmal in Berührung gekommen ist, rühren daher, dass die Frau ihren Traum, eine große Pianisten zu werden, von heute auf morgen begrub. Der Grund dafür war, wie wir später erfahren werden, nur ein halbherziger Vorwand. Dafür musste Viktor bezahlen und wurde zum Musiker herangedrillt, der heute, an Laras 60. Geburtstag, sein erstes Konzert gibt. Nicht nur als Pianist, sondern auch als Komponist. Wir verfolgen nun über 90 Minuten, wie Lara durch Berlin irrlichtert, wie sie ihre Missgunst nach außen trägt, um sich niemals mit den tiefen Verletzungen auseinanderzusetzen, die sie seit Jahrzehnten mit sich trägt. Das Leben, in dem sie angekommen ist, bleibt für sie immer nur das Zerrbild einer Möglichkeit, die sie nie ergriffen hat.

Nicht nur der präzisen Inszenierung seitens Jan-Ole Gerster ist es zu verdanken, dass diese immer wieder monströse, eiskalte, bitter-kalkulierende Frau niemals verdammt wird, sondern auch der sensationellen Performance von Corinna Harfouch, die sich hier endgültig als deutsche Antwort auf Isabelle Huppert (Die Klavierspielerin) beweist. Ihr nuanciertes Spiel lässt immerzu mindestens zwei Blickwinkel auf eine Gefühlsregung zu: Hinter der offenen Verachtung nämlich stecken unerfüllte Sehnsüchte; hinter den Entmutigungen wabert eine geradezu bemitleidenswerte Selbstverachtung. Die tiefen Zerrüttungen zwischen Mutter und Sohn, welche das emotionale Zentrum der Geschichte darstellen, werden in den hochtalentierten Händen Gersters letztlich auch keiner harmonieheischenden Lösung unterzogen. Lara ist ein unversöhnlicher Film, genau deswegen aber ist er so feingliedrig, fordernd und intim.

Kommentare (0)

Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.

Melde dich an oder registriere dich bei uns!