Es gibt gute Gründe, warum Morton Rhues Die Welle seit Jahrzehnten den Deutschunterricht der Bundesrepublik begleitet. Ebenso gute Gründe gibt es dafür, weshalb Dennis Gansels Neuverfilmung des Stoffs aus dem Jahr 2008 schon bei seinem Erscheinen verstaubt wirkte. Vier Jahre zuvor war Facebook gegründet worden, und im Jahr zuvor hatte Apple sein erstes iPhone vorgestellt, das innerhalb der nächsten Jahre unsere Kommunikation verändern und unsere Hosentaschen für sich einnehmen würde. Es scheint da einzig folgerichtig, dass Regisseur Christian Schwochow (Die Unsichtbare, Novemberkind) und Drehbuchschreiber Thomas Wendrich (Ich und Kaminski, Maria am Wasser) sich nun darum bemühen, eine prinzipiell ähnliche Geschichte in die digitalisierte Gegenwart zu transferieren. Ihre Geschichte um die jugendliche Maxi (Luna Wedler, Auerhaus), die sich nach einem Terroranschlag in Berlin in einer faschistischen Jugendbewegung radikalisiert, verweist eindringlich auf die gefährliche Verquickung jugendlicher Sinnsuche und ihrer Empfänglichkeit für radikale Bewegungen, doch der Fingerzeig gerät hier meist zur hohlen Geste.

Nachdem in Maxis Wohngegend, die stark an den Berliner Prenzlauer Berg erinnert, eine Bombe hochgeht und ein gutes Dutzend Menschen ums Leben kommt, versucht Maxi alles, um nicht wie ihr Vater Alex (Milan Peschel, Gundermann) in ein depressives Loch zu fallen. Auf der Flucht vor Reportern, die ihr über die Straße hinweg nachstellen, taucht sie in einem Laden unter, wo ein junger Mann (Jannis Niewöhner, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Narziss und Goldmund) ihr geistesgegenwärtig seine Jacke umwirft und gemeinsam mit ihr abwartet, bis die Reporter außer Sicht sind. Der charmante Mann heißt Karl, weiß um Maxis Situation und erzählt ihr bei einem Kaffee von der Jugendbewegung, der er sich angeschlossen hat und zu deren "Summer Event" er morgen nach Prag reisen werde. Maxi, die es nicht länger mit ihrem Vater, der wandelnden Erinnerung an das erlittene Trauma, aushält, macht sich dann auch tatsächlich auf in die ewige Stadt. Nach einem Gang über die Karlsbrücke findet sie sich in der nächsten Einstellung schon auf dem Veranstaltungsgelände der „Re/Generation“-Bewegung wieder. Der Gesang einer hohen Frauenstimme kreist über die Menge und singt davon, dass die Jugend sich vor dem Zustand der Welt ekele, während Maxi einen Stand passiert, an dem die Menschen Gin ausschenken und auf „Re/Generation“ anstoßen, und an bunten Panels und Postern vorbeischlendert, die „Women of Resistence“ oder „Women Support Women“ skandieren.

Die Eventisierung der Politik

Die Musik, so stellt sich heraus, kommt vom Innenhof, wo sich Scharen von Menschen vor einer Bühne versammeln, die nun Karl betritt, einer der Speaker. In merklich uneindeutiger Sprache wird hier ein diffuses Europa beschworen, das von seinen Regierungen nicht mehr geschützt, von ihnen allein gelassen werde. Anschläge wie jener in Berlin seien der beste Beweis dafür. Als Maxi von Karl hinter die Kulissen geführt wird, wo durch charismatische Influencer mit bebenden Stimmen Werbeclips für die Bewegung produziert werden, wirkt Maxi für einen Moment wie vor den Kopf geschlagen, als sie erfährt, dass eine der Influencerinnen, die gerade noch vor der Kamera von ihrer Vergewaltigung sprach, um auf die desolaten Zustände in Europa aufmerksam zu machen, ihre Beileidsbekundungen lapidar beiseite wischt und ihr gesteht, dass sie gar nicht vergewaltigt worden sei, aber dass es doch Menschen braucht, die ihre Stimme im Namen derer erheben, die es nicht wagen. Maxi scheint für einen Moment ablehnend, doch ihre Nähe zu Karl und die After-Work-Partys sorgen dafür, dass sie zunehmend ihre kritische Distanz zu den eigentlichen Geschehnissen verliert.

Schwochow und Wendrich unterstreichen hier die zunehmende Eventisierung der Politik, wie man es zuletzt in der Joyn-Doku „Unfck the World“ zum ursprünglich geplanten Event „120620 Olympia“ sehen konnte, nur dass Je suis Karl weniger vermeintliche Weltretter*innen als die Neue Rechte ins Zentrum rückt. Die Inhalte können schon mal hinten anstehen, wenn Gratis-T-Shirt in die Menge geworfen und stimulierende Musik mit konsensfähigen Texten angestimmt werden („We can buy anything. Yet we’ll be alone“). Das große Problem an Schwochows Film ist, beinahe mehr als alles andere, seine Fokalisierung. Zu keinem Zeitpunkt geraten wir als Zuschauer*innen in die Gefahr, die Distanz zur Bewegung zu verlieren (außer vielleicht, wenn wir Maxi auf ihrem Ecstasy-Trip durch das Neonlicht der tanzenden Menge begleiten, im Zuge des Serotoninausschusses darum bemüht, auch ja alle Gesichter ihrer Mitstreiter*innen zu berühren). Stattdessen werden wir qua Regie dazu gezwungen, jeden weiteren Schritt Maxis hin zur faschistischen Ideologie zu verurteilen, da dem Drehbuch offenbar der Mut fehlt, diese Entscheidung selbst zu treffen. Indem uns Schwochow und Wendrich vor vollendete Tatsachen stellen, laufen wir niemals Gefahr, uns beim Blick in den Spiegel auf der falschen Seite wiederzufinden, und das Faszinosum der Gruppendynamik bleibt so nur ein Problem theoretischer Natur.

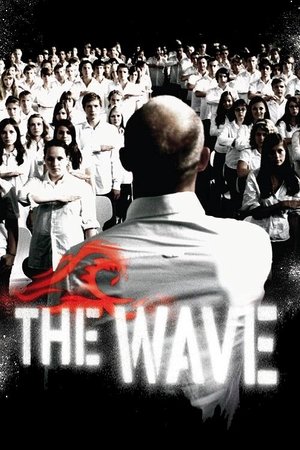

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org