Kritik

Wer für sich und seine Liebsten eine Eintrittskarte für den Zirkus löst, unterstützt damit letztlich auch die Misshandlung von Wildtieren, die hier entgegen ihrer natürlichen Bedürfnisse als Massenattraktionen durch die Manege gepeitscht werden. Sie müssen durch Feuerreifen springen, auf ihren Vorderbeinen balancieren und sich ständig dem Anspruch beugen, als Nukleus der Unterhaltung für das Publikum zu funktionieren. Dafür werden ihnen die Zähne und Krallen gezogen, der Kontakt zu Artgenossen untersagt und jede Bewegungsfreiheit entrissen. Ob man von einem Film wie Disneys Dumbo erwarten darf, die grausamen (Dressur-)Verhältnisse der Zirkustierhaltung aufzuzeigen und damit auch anzuklagen, beantwortet der Klassiker aus dem Jahre 1941 ganz selbstverständlich: Darf man, denn auch das oftmals verniedlichende Label des Zeichentrickfilms legitimiert keinesfall Verklärung und Verharmlosung.

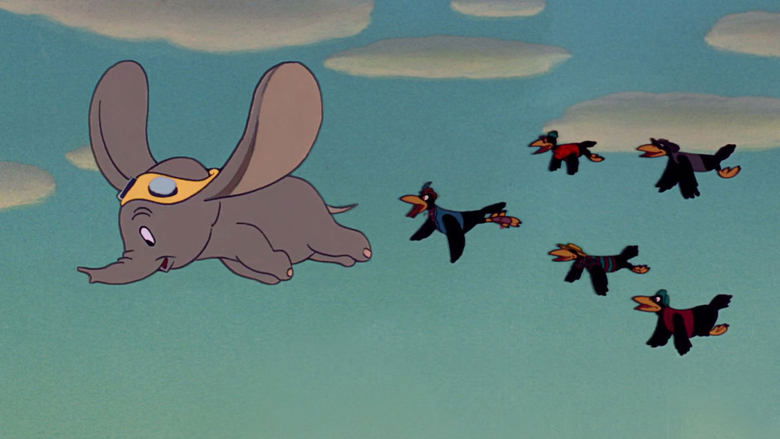

Natürlich hat man es bei Dumbo immer noch mit einem Kinderfilm des Mickey-Mouse-Studios zu tun, was explizite Härten im Umgang mit der Thematik geflissentlich von vornherein ein Stück weit drosselt, die Oscar-prämierte Regiearbeit von Ben Sharpsteen (Zweitregisseur bei Filmen wie Schneewittchen und die sieben Zwerge oder Alice im Wunderland) aber findet einen anderen Zugang zu den bedrückenden Voraussetzungen, denen sich Tiere im Zirkustiere Zeit ihres Lebens ausgesetzt sehen. Vor allem ist es die Beziehung zwischen Dumbo und seiner Mutter, die auf eine harte Probe gestellt wird, nachdem der kleine Elefant mit den riesigen Ohren eine athletische Aufführung der anderen Dickhäuter versehentlich sabotiert: Dumbo, der von nun an Bestandteil der Clownnummer wird, darf seine Mutter nicht mehr sehen, da diese in einem Käfig in Ketten gelegt wurde.

Dass der Missbrauch der Tiere eben nicht nur ein physischer, sondern noch mehr ein psychischer ist, veranschaulicht Dumbo damit überaus gekonnt und schöpft daraus ein emotionales Gewicht, welches die ganz und gar klassische Aufsteigergeschichte eines Außenseiters, der aus dem Schatten seiner Andersartigkeit tritt, indem er diese zu seinem Vorteil nutzt, stetig erdet, greifbar macht und dadurch berührend. Nachdem Pinocchio und Fantasia nicht die finanziellen Erfolge einfahren konnten, die sich Disney nach Schneewittchen und die sieben Zwerge von ihnen versprochen hat, versteht sich Dumbo als eine Art konzentrierte Rückbesinnung auf erzählerische und gestalterische Tugenden. Mehr als eine Lauflänge von etwas mehr als 60 Minuten wird deswegen auch nicht benötigt, um die urwüchsigen Gefühle, die hier behandelt werden, nachvollziehbar und erfahrbar zu machen.

So gefasst, produktionsökonomisch und damit folgerichtig – im Gegensatz zu den Vorgängern – einfach sich Dumbo auch über den Großteil artikulieren mag: In der legendären Pink Elephants-Sequenz werden alle zeichnerischen Register gezogen. Nachdem das Elefanten-Baby in den Genuss von Alkohol gekommen ist, steigert es sich über einige Minuten in einen sagenhaften Rauschzustand hinein, den der Film so wunderbar zelebriert, dass es einem wahrlich die Sprache verschlägt. Rosafarbene, quer- und längsgestreifte Phantasiegestalten mit Rüsseln und Buckeln fegen, tanzen, fetzen im Zuge eines phänomenalen, psychedelisch anmutenden Bilderogens über die Leinwand. Halluzinatorische Eskalation. Hier macht sich die experimentielle Prägung eines Fantasia bemerkbar und wirkt umso effektiver, weil Dumbo die Wahrnehmung des Zuschauers nicht forciert überwältigen möchte, aber durchaus in der Lage dazu ist, wenn es darauf ankommt. Kino für das Herz und die Sinne.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Kommentare (0)

Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.

Melde dich an oder registriere dich bei uns!