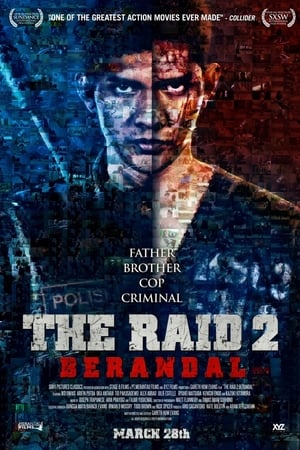

Es soll sie ja noch geben, diese Filme, die kein überschüssiges Fett vorzuweisen haben und einfach derart stramm vom Anfang zum Ende marschieren, dass dem Zuschauer keine andere Wahl bleibt, als keuchend hinterherzustolpern. Filme, die sich nicht um Sub-Plots kümmern, nicht um Nebencharaktere, nicht um Hintergrund-Gefasel oder andere Nebensächlichkeiten, die reflexartig in Actionfilme involviert werden, wie zum Beispiel kleiderlose Körperrundungen. Eben Filme, die aus ihrer Einfachheit Kraft schöpfen können und in einer Tour de Force münden, die sich gewaschen hat und so in der Form und Power eben nur möglich ist, solange die Schlank- und Einfachheit gegeben ist. „The Raid“ wird wohl das jüngste Beispiel für derartige Filme sein; „Die Stunde des Jägers“ ist nun mehr zwölf Jahre halt, hat aber mitnichten nachgelassen.

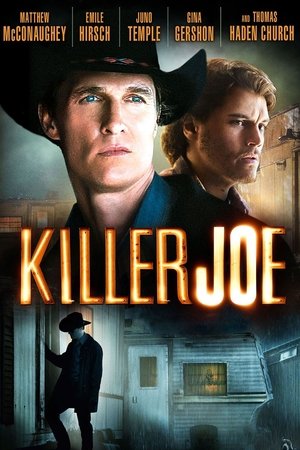

Die Regie-Legende William Friedkin („French Connection“), eine Bezeichnung über die sich nicht streiten lässt, durchlitt nach einem unvergleichlichen Start im Filmgeschäft mit mehreren Klassikern eine Durststrecke, die für Betrachter unterschiedlich lange anhielt. Manche sahen sie erst mit dem großartigen aber, sagen wir, speziellen „Killer Joe“ aus dem Jahr 2013 (mit Matthew McConaughey und Juno Temple) beendet und wollen „Die Stunde des Jägers“ gepflegt unter den Tisch kehren. Und das verwundert nur zu Teilen, bekam der Film in den Vereinigten Staaten von Amerika doch, gelinde gesagt, ungute Kritiken und relativ wenig Aufmerksamkeit. Kritiker-Messias Roger Ebert war zwar zufrieden, aber damit auch allein auf weiter Flur. Der Film ging unter im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und spielte sein Budget von 55 Millionen Dollar nicht einmal annähernd wieder ein.

Nun, ein Dutzend Jahre später, scheint es an der Zeit, dem Film ein wenig Ehrerbietung zu gönnen. Eben weil der Film ja mitnichten ein schlechtes Werk ist, aber so wirken kann, wenn man ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Denn der Film ist simpel, der Film hat weder großartig(e) Dialoge, noch Charakterentwicklung, weder spektakuläre Effekte, noch Humor. Das muss einem klar sein, bevor man sich diesen Film, den Kollege Souli immer wieder gerne als „Männerfilmkonzentrat“ beschreibt, zu Gemüte führt. Wie eingangs erwähnt, widmet sich der Film einzig und allein der hauptsächlichen Handlung und plänkelt nicht lange mit dem Drumherum. Es geht ihm nur darum, die Jagd so schnell es geht auf die Spitze des Berges aus Gewalt, Spannung und Erschöpfung zu treiben. Und das gelingt ihm bravourös.

Beginnt der Film noch in der brennenden Hölle des Kosovo und wo er unzählige Feuerbälle (Junge!), brennende Menschen und Massaker an der Zivilbevölkerung zeigt, besinnt er sich nach dem Konflikt und der Verleihung einer hohen Tapferkeitsmedaille an Aaron Hallam (Benicio del Toro, „Guardians of the Galaxy“) auf dessen Wahnsinn. Gezeichnet vom Krieg, gesegnet durch seine Fähigkeiten macht er Jagd auf Hobbyjäger, die seiner Meinung nach den Tod wegen Respektlosigkeit verdient haben. Sein Motiv bleibt eigentlich relativ vage, ob es aus Verachtung, aus Rache oder wirklich schlicht aus Wahnsinn geschieht; man weiß es nicht. Aber das Warum ist hier nicht von Bedeutung, denn es liegt in der Vergangenheit. Wichtig ist nur, dass Hallam nun von L.T. Bonham (Tommy Lee Jones, „No Country For Old Men“) gejagt wird. Der Film gibt ebenso wie seine Figuren einen Dreck auf das Vergangene und kümmert sich einzig und allein um das Geschehen im Jetzt - eine Strategie, die dem Film eine unfassbar hetzende Natur verleiht. Und das im guten Sinne.

Denn der Film ist schnell, verdammt schnell. Inhaltlich gibt es nicht viel zu holen, aber stilistisch und inszenatorisch ist diese geerdete, aber abgefahren gnadenlose Tortur ein Goldstück unter den Actionflicks. Technisch und atmosphärisch ist das hier stets oberste Klasse und an Spannung im Genre wohl nur schwer zu überbieten. Auch dort kommt einmal mehr die Simplizität unterstützend zur Hilfe. Die Kämpfe konzentrieren sich auf einen hohen Wert an Authentizität, ohne dabei je an Brutalität einbüßen zu müssen. Die Messerkampf-Spezialisten des Films haben wirklich ganze Arbeit geleistet und mit Friedkin zusammen aus den rohen Choreographien Bilder des stechenden Schmerzes geschaffen. Bilder, die dem Zuschauer eine offene Wunde zufügen und dann Salz reinstreuen. Abstoßend, anziehend, sauspannend und irgendwie faszinierend. Friedkin eben.

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Trailer

Quelle: themoviedb.org

Kommentare (0)

Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.

Melde dich an oder registriere dich bei uns!