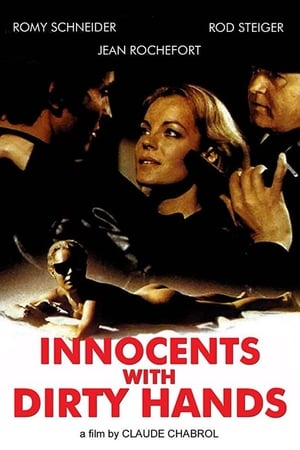

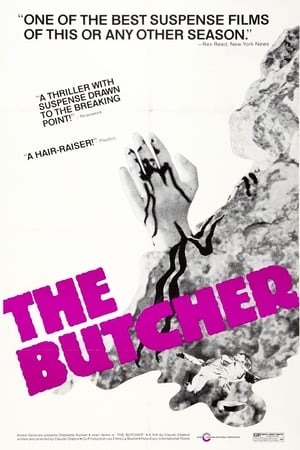

Von seinen Anfängen in den späten 1950er Jahren erarbeitet sich Claude Chabrol (Die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen) schnell den Ruf als einer der interessantesten und begabtesten französischen Filmemachern seiner Generation. Anders als Kollegen wie z.B. François Truffaut (Sie küssten und sie schlugen ihn) oder Louis Malle (Das Irrlicht) hatte sein Beitrag zur Nouvelle Vague immer schon eine Nähe zum Genre-Kino, allerdings nie so eindeutig wie bei einem Jean-Pierre Melville (Armee im Schatten) oder Henri Verneuil (Lautlos wie die Nacht). Mal mehr (Blutige Hochzeit), mal weniger (Die Unbefriedigten) mit Thriller-Anleihen versehen, beinhalteten seine Werke oftmals einen abgründigen Blick hinter den Vorhang der gehobenen Gesellschaft und förderte dabei menschliche wie gesellschaftliche Missstände zu Tage. So auch in Biester (La cérémonie), nach dem Roman A Judgement in Stone von Ruth Rendell, der mit seinem Jahrgang 1995 schon zu den Spätwerken des bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2010 noch aktiven Workaholic zählt.

Die unscheinbare, introvertierte Sophie (Sandrine Bonnaire, Drei Tage und ein Leben) heuert als Hausmädchen bei dem wohlhabenden Ehepaar Lelievre (Jacqueline Bisset & Jean-Pierre Cassel, beide schon 1974 gemeinsam in Mord im Orient Express) an. Dabei gelingt es ihr erfolgreich zu verbergen, dass sie Analphabetin ist, wofür sie sich wahnsinnig schämt. Sie freundet sich mit der temperamentvollen Postmitarbeiterin Jeanne (Isabelle Huppert, Elle) an, die auf die Lelievres nicht gut zu sprechen ist, was durchaus auf Gegenseitigkeit beruht. Durch einen Vorfall verhärten sich die Fronten so sehr, dass Sophie untersagt wird, dass Jeanne je wieder das Haus betritt. Die beiden Frauen, die zudem eine ähnlich bewegte Vergangenheit teilen, beeinflussen sich inzwischen jedoch gegenseitig so intensiv, dass Sophie beginnt, sich gegen ihre Arbeitgeber aufzulehnen.

Biester besitzt bis unmittelbar vor Schluss eigentlich kein konkretes Bedrohungsszenario und entwickelt sein Konfliktpotenzial auf sehr bedachte und geduldige Weise. Oberflächlich scheint hier alles in Ordnung zu sein, lediglich die ewige Unruhestifterin Jeanne bringt mit ihrer wenig diplomatischen Art einen Kontrastpunkt in das klar getrennte, bis dato aber unkomplizierte Klassengefüge. Auf der einen Seite die augenscheinlich großzügigen und hilfsbereiten Lelievres, die durch ihre Gönnerhaftigkeit aber auch subtil sehr deutlich unterstreichen, wer hier warum seine Position innehat. Auf der anderen Seite die von Minderwertigkeitskomplexen beladen Sophie, die eben dadurch klein gehalten wird. Oft betont die Madame des Hauses, was für gute Arbeit ihre fleißige „Perle“ doch leistet, nur um drei Sätze weiter unterschwellig anzudeuten, dass sie mit Ihresgleichen lediglich den Schmutz teilt, den sie aufzukehren hat. Chabrol lässt das die Figuren selten direkt ausformulieren, zeigt das hinter aller Höflich- und Kultiviertheit wie der vermeidlichen Barmherzigkeit jedoch unverkennbare Menschenbild sehr genau. Lediglich Melinda (Virginie Ledoyen, The Beach), die Tochter der Familie, spricht an einer Stelle kurz aus, wie abwertend das Verhalten ihrer Eltern eigentlich ist, was natürlich kein Gehör findet und schnell wieder vergessen scheint.

Was Biester praktisch über die gesamte Laufzeit, auf eine rückwirkend sehr geschickte Art, so wenig greifbar und emotional beinah unparteiisch gestaltet ist die Tatsache, dass er keinem klassischen Gut-Böse-Schema unterliegt. Beinah wie bei den Werken von Michael Haneke (Caché) schaut man dem Treiben aus einer relativ nüchternen Distanz zu und sieht die Figuren ganz langsam, fast ohnmächtig auf eine schier unvermeidliche Katastrophe zusteuern. Dabei verhält sich keine der beiden Parteien vorbildlich, was natürlich das krasse Resultat in keiner Weise legitimiert und gerade aus dieser Unverhältnismäßigkeit erst diese kurzzeitige Schockstarre hervorruft, die Chabrol dafür dann voll auskostet. Man kann gar nicht begreifen, wie hier das Eine zu dem Anderen führen konnte, aber dennoch wirkt es nicht absurd konstruiert oder völlig abstrakt. Es scheint wie die „logische“ Konsequenz einer vielschichtigen Ansammlung von Umständen, die uns alle gezeigt oder erzählt werden, aber deren Tragweite wir in dieser Kombination nur erahnen können. In diesem bewussten Mut zur Lücke liegt auch eine der ganz großen Stärken des Films. Der schlau genug ist, genügend Anhalts- und Diskussionspunkte einfließen zu lassen, dennoch das Momentum von „Wie konnte es so weit kommen“ sehr gezielt für sich zu verwenden. Das mag ungewöhnlich sein, sitzt aber genau deshalb gerade im Nachhall wie ein Schlag in die Magengrube.

Quelle: themoviedb.org

Quelle: themoviedb.org

Kommentare (0)

Kommentieren ist nur für User der Community erlaubt.

Melde dich an oder registriere dich bei uns!